|

タイヤ交換 2025年10月29日天気が良さそうなので、午前中、タイヤ交換しました。夏タイヤから冬タイヤへ2台分、8本の交換をしました。 いよいよ冬シーズンの到来です。今年の秋は、短いような気がします。各地でクマの被害が広がっています。山に入ると、ブナは実をつけず、楢のドングリも見かけません。山に食べ物がなくなっている現れかもしれません。

宮城蔵王の紅葉 2025年10月28日本日のかよう会は、宮城蔵王エコーラインの紅葉見物。前日のリサーチで、不動尊~スキー場が紅葉の見どころですので、すみかわスキー場から不動尊までの蔵王古道を下るルートを歩きました。 標高約1,000mのすみかわスキー場から、蔵王古道に入ります。落葉がたくさんで山道を埋め尽くします。一天名月は歩きにくいのでパス。巻道を下ります。 途中、オレンジの木々が。雲湧谷は霧がかかり幻想的でした。ここからウリハダカエデの赤色が目立ちます。色鮮やかな森の道です。途中キノコも出現。クリタケなどのほかあまり見かけぬスッポンダケなども初めて見ました。 不動尊に到着。不動滝は、紅葉に彩られていました。お不動さんの森も、紅葉の真っ最中。宮城蔵王の紅葉を堪能しました。その後下山、遠刈田公民館調理室で芋煮会でした。

蔵王オルレ試走 2025年10月21日本日のかよう会は、近く公開される、蔵王遠刈田温泉オルレのコースの試走を行いました。町の広報に掲載された地図をもとに歩きます。蔵王稜線は強風の模様です。 遠刈田温泉観光案内所神の湯の広場9:15に出発。町中を小学校まで移動し蔵王連峰と遠刈田の街並みを展望します。旅館三治郎さんの前を通り刈田嶺神社。そこから交番前を通りこけし橋と、町中を移動します。 こけし館では、ウッドチップで整備された遊歩道を回り、こけし集落への登り。途中倒木1本。こけし集落の中を通り神社前から七日原に入ります。 大根畑と馬の神岳、烏帽子岳が紅葉で赤くなっています。途中道がわからないところもあり、また、刈払いされていない藪を避け、ハートランドへ。ここでしばしトイレ休憩。 12時前にすきっ腹を抱え、チーズ工場へ一直線の下り。12時22分にチーズ工場に到着。その後、チーズシェッドで昼食をいただき、1時半過ぎ、遠刈田へ戻りました。 のんびり・ゆっくり3時間弱のウォーキングでした。大体コース通りに歩けたようでした。

青麻山の登山道整備 2025年10月15日青麻山の登山道の一番深い部分、七五六山からあけら山までの登山道整備が行われました。11月の青麻山縦走の準備です。 当日は、発電施設に車の乗り入れをさせていただき、遠白広場経由で七五六山へ。そこからあけら山までの区間の整備を行いました。 これで今年度の蔵王古道の登山道整備は終了。次の26日の賽ノ磧のロープ撤去で終わりになります。

山形蔵王中央高原の紅葉 2025年10月14日本日のかよう会は、山形蔵王へ遠征。エコーライン経由で、蔵王中央ロープウェーで鳥兜駅へ。ちょうど10人いたので、団体割引で、往復2200円でした。 鳥兜駅から下り、ドッコ沼へ向かいます。紅葉の真っ盛り。沼を半周。水面に映る紅葉に歓声。 そこから、片貝沼を目指します。紅葉の自動車道路を登り、山道に入り、五郎岳へ。三角点のある五郎岳山頂で休憩。三等三角点です。 分岐点に戻り、うつぼ沼を経て片貝沼へ。道中見事な紅葉に浸りながら、11時半に片貝沼に到着。昼食です。 そののち、紅葉峠を経て、鳥兜駅に戻り、12:40の下り便で下山。雨にも会わず、紅葉の道を歩いた一日でした。惜しむらくは、陽ざしがなかったことでした。 下山後、笹谷トンネル経由で遠刈田に戻りました。

北屏風へ 2025年10月7日かよう会は紅葉を見ながら北屏風へとなりました。てんくらはAでしたが、稜線は終日雲の中。刈田峠駐車場には車なし。この天気を嫌ったものでしょう。登山道独占です。 登山道に入ると、ミネカエデの紅葉が目につきます。多くは黄色ですが中にはオレンジ色のものも。まれにヤマザクラの赤も見られます。縦走路脇には、ヒロハヘビノボラズの赤い実も。 霧の中(雲の中)を前山を過ぎ、杉ヶ峰へ登り、芝草平へ。花はほとんどありませんが、ミヤマアキノキリンソウ、アザミがありました。芝草平ではチングルマが紅葉。 1時間弱で北屏風山頂へ。ここで昼食。下関からの単独縦走者に会いました。下半身は濡れています。硯石から上ってきたようですが、途中藪で濡れたそうです。北屏風から先は刈払いされていなく、藪です。 12時過ぎに下山開始。途中の後烏帽子への登山道は閉鎖中でした。その後もずっと雲の中。6時間で往復を完了しました。

ご来迎見学ツアーと蔵王町カードツアー 2025年10月5日今日は大忙しでした。早朝、ご来迎見学ツアーのガイド、午前中に蔵王町カードツアーのガイドを頼まれ、午後は古道の会役員会と休む暇なく活動しました。 早朝のご来迎見学ツアーは、朝3時40分集合、4人のお客様を迎え、白衣裳を羽織り、刈田嶺神社里宮にご参拝しご祈祷。その後、刈田岳山頂駐車場までジャンボタクシーで登りました。対向車もなく料金所もスルーで予定より早く着きましたが、外は霧雨。車の中で5時過ぎまで待って、刈田岳へ登ります。西風に乗った霧雨が体を濡らします。山頂では薄明るくなりましたが、霧雨の中。何も見えません。奥宮にお参りし、崇高公命願の碑を拝み、少し早めに下山しました。せっかくのご来光と銘打っているので残念でしたが、コマクサ平で休憩。トイレに寄ると、東側が明るくなり、雲海が見下ろせます。雲の先が赤くなり、雲が切れました。 コマクサ平展望台に行くころ、東から日が差し、雲海の上に太陽が昇りました。五色岳の紅葉した山腹に日が当たります。不帰の滝周辺も紅葉し、なかなか見事なご来光を迎え、ほっとしました。車で下山後、遠刈田で解散。朝市をぶらぶらし家に戻りました。 9時前に、遠刈田公園へ。午前中は、古道の会の製鉄所跡草刈りと重なってしまいましたので、燃料を置いてきました。 その後ございんホールへ。蔵王町カードツアーの出発です。第3回となる今回は「信仰」がテーマで、呼ばれて蔵王古道を解説することになりました。まず向かったのが刈田嶺神社里宮。今日2度目です。宮司さんはおらず、本殿を開けていただき、敬明講図の実物を見ました。さすがに歴史の色をまとっていますが、看板より迫力があります。 刈田嶺神社の説明の後、澄川濁川合流点へ。濁川の方の岩石は、薄く何かが付着しています。火山に由来する成分です。澄川の方は石はきれいです。これだけ見ても違いが判ります。合流点を見学した後、取水塔近くで、この水の行方を解説。大正期に作られたトンネルを通り、秋山沢川へ。その後トンネルを通り、遠刈田発電所へ行き、発電します。この発電量は遠刈田地区をまかなう量だそうです。その後、曲竹発電所に送るものと、松川の底をサイフォンを使い、反対側の疣岩分水工を経て、澄川用水・黒沢尻用水となり700ha以上の耕地を潤します。これらが100年以上動いているのです。 次は蔵王の名物リンゴ「蔵王はるか」のシャーベットをいただき、東急別荘地にある、澄川の崖を見学。ここはちょうど七日原の扇状地を澄川が侵食した位置にあり、扇状地の断面が見える崖です。 さらに、冷泉堂。古道にある水源です。現在も遠刈田の水道に使われています。ここでも、地質に起因する湧水とそれが御山詣りに使われたことを話しました。 最後に向かったのが、カナガラ仏。カナガラの意味とこの場所の歴史的役割。女人禁制の最終地であったこと。仙台二中の遭難、賽ノ磧の入口でこの先三途の川・不帰の滝という死後の世界の始まりと、山頂・浄土平での復活という蔵王御山詣りの信仰「生まれ変わり」について話しました。 なかなか行けない場所を廻ったツアーでしたが。面白いツアーコースでした。

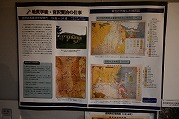

高校生のジオツアー 2025年10月4日今日は、蔵王高校の高校生によるジオツアーが行われ、参加してきました。これでこの行事にかかわるのは3年目でしたが、着実にステップアップしているように感じました。 今年のツアーは、定員25名。エコーラインをコマクサ平、刈田岳と登り、遠刈田温泉で刈田嶺神社にお参り、昼食休憩。その後七日原に行き、チーズ作りというように、内容もブラッシュアップされて、参加者を楽ませるものになっていました。 紅葉が始まり、エコーラインは、大黒天を越えたところで紅葉が盛りでした。幸い天候にも恵まれ、コマクサ平での発表を終え、山頂へ。エコーラインの料金所の渋滞もなく、時間通り山頂に着けました。 風もなく穏やかな天気。時折り御釜が姿を見せました。山頂では、御釜についてや奥宮と御山詣り、蔵王火山と人々の暮らしについての説明がありました。 ほぼ時間通り遠刈田温泉に下り、刈田嶺神社での説明の後、昼食休憩。この日の遠刈田温泉は、食事を取るいろいろなところが満員でした。秋の観光シーズンの始まりです。 午後、七日原のハートランドでチーズつくり。牛乳と酢で作るナチュラルチーズでしたが、あっけないほど簡単にできました。これまでヨーロッパの山を歩いて、山中にある夏の放牧場で、チーズを作っている場面に何度も出合いましたが、チーズは山の中で大掛かりな装置がなくてもできるものだと実感しました。 その後ございんホールに戻り終了。高校生たちの成長を感じた、なかなかいい一日となりました。

一ノ関の旅 2025年10月3日オトキュウ切符があと1日分残っているので、これまで行っていない一関に行きました。駅前の宿に泊まり、早朝7時過ぎの大船渡線の列車で、猊鼻渓の川下りです。 猊鼻渓は、石灰岩の地層を砂鉄川が侵食し、垂直の崖になっている区間を、竿だけで操る川船に乗って見物するのが名物です。大船渡線の猊鼻渓駅に8時前に着きますが第1便は8:30。お客が待っていますが、7割以上は外国の方です。 乗船券は1800円、若干値上げしたようです。時間になり船出。船頭さんのほかに、地元の千厩高校の生徒さんがインターンシップということで乗っていました。1時間半の旅のスタートです。 静かな川の両側には、石灰岩の垂直な崖が聳えています。天気は快晴で、青空に白い壁が印象的です。船頭さんは始めて1年の若い方、生徒さんとともに説明しながら船は進みます。片道約2㎞だそうですが、この間、瀞が続いています。これにはびっくり。 船が着くと約30分の散策時間。川に沿って歩くと、猊鼻渓の名の由来がわかるポイントに着きます。考えてもいなかったのですが、猊とは獅子:ライオンのことだったのです。猊下という敬称は知っていたのですが、猊が獅子とは。その名の由来の「ライオンの鼻」の岩がありました。30分の川下りの後、終了。 隣の陸中松川駅に宮沢賢治の博物館「岩と賢治のミュージアム」があるのでぜひ訪れようと、一駅分をタクシーに乗り移動。次の大船渡線列車は、1時過ぎまでないのです。 この博物館は、宮沢賢治が土地改良のために石灰で酸性土を中和するための鉱山に、地質学の知識を生かした技師として勤めた採石場の隣に建てられてものであることを初めて知りました。採石工場のために、セールスに東京にも行っていたようです。 いかんせん時間がなく、産業遺産となっている採石場は見ずじまいでしたが、地質と農業という賢治の晩年の仕事の様子がわかり、新たな発見でした。 岩石鉱物もいろいろ展示され、隕石を持つとずっしり重い鉄の塊であることが体験できました。ほかにも、オープンな展示が印象的でした。 大船渡線は、開業100年とかで、ピカチュウとタイアップした宣伝が至る所に見られましたが、何とか残したい線路です。歴史も生活も乗せて走っているのですから。 ということで、1日、おまけのような、しかし得ることの多い一ノ関への旅でした。

このページのトップへ 前月の記事へ あなたは、

(C)Akihiko URAKAWA

|