|

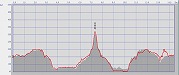

半田山 2019年12月24日かよう会の皆さんと、福島県の半田山に登りました。この山は、福島県桑折町にある、標高863mの山で、山頂には、一等三角点があります。 国道4号線から、半田山管理センターへの道を辿ります。駐車場に着くと、センターは冬季休業。来年4月1日に再開だそうです。「散策できます」と書いてあるのですが、トイレも閉まっています。せめて何とかならないものでしょうか。 キャンプ場の方から、時計回りに一周します。杉林の中を高度を上げていきます。林道に出て、駐車場から急登が始まります。その手前に、怖いクマの看板。うっすらと積もった雪の中、急坂を登り終えると展望台。ハートレークという青い沼が見え、その奥には霊山の山なみ、そして阿武隈川が光っています。1時間余りで山頂。山頂には、一等三角点や4つの祠。ここを越えると下り坂。北駐車場まで2.2㎞の長い下りです。ほとりの四阿で昼食。ちょうど12時でした。 冬枯れで見るものはないかと思いきや、イチヤクソウの枯れた花のあと、連理、ハリギリ、ツルリンドウの実、正体不明の赤い実を付けた木(葉っぱがないのでわからないが、ガマズミ?)、ツチグリなどなど、結構面白いものがありました。

雪の蔵王古道 2019年12月17日かよう会の皆さんと、雪の蔵王古道に出かけました。この時期以降になると、蔵王古道は積雪によって通行困難になります。理由は、道が「高く」なり歩けなくなること、さらには、道が雪に覆いつくされてしまうことです。道が見える最後の時期に、登ってきました。 スタートは、すみかわスノーパーク。旧山のそば屋横の登山口から登り始めます。トラバースする道は歩きにくい。1.5倍ほどの時間で賽ノ磧駐車場。賽ノ磧はところどころ雪もなく、熊野岳・五色岳・刈田岳が見えています。 後見坂を登り、三途の川を越えコマクサ平分岐を越えたあたりから、雨。刈田岳山頂も雲に隠れます。大黒天まで来て、撤退を決定。昼食を取り、観光道路経由ですみかわスノーパークに戻ります。 昨日だったら一日晴れていたのですが、今日は高気圧が通過し、気圧の谷が接近するので天気が崩れました。こういくこともあるかと、12月の山頂はあきらめました。 昨年秋から工事を行っていた、後見ゲレンデ下の携帯基地は、立派なアンテナが完成していました。

大人の休日切符での旅 2019年12月6-9日12月6日、東京で用を済ませたあと、翌7日中央線の特急あずさで松本に出かけました。松本は、これまで何度となく、山に行くときに通った町ですが、ゆっくり町を見たことがないところでした。今回は、山と関係なく、街巡りをしました。 松本市美術館は、草間彌生で有名なところ。今回も展覧会が行われて降り、まとまってみることができました。水玉模様の、独特なアートです。 旧制松本高校の建物は保存され、現在も使用されています。その一部が博物館になっていました。なかなかユニークな展示でした。ここは、北杜夫が学んだところ。彼の物理の答案があり、面白かったです。当時の雰囲気をよく表しています。 中町は白壁の土蔵が並んでいる商店街で、ここに「はかり博物館」がありました。もとは、測量器具などを売っていた店の跡です。小規模ながら、いろいろと面白いものがありました。繭の重さをはかるはかりなどは、びっくりです。 松本城は、昔一度来た記憶があるのですが、6層の天守閣は立派です。白く雪化粧をした北アルプスが見えるところで、槍ヶ岳の先っぽの三角が黒く見えていました。 開智学校は、今年国宝に指定されたとのことで、町中に旗がありました。 泊まったのは駅前のビジネスホテルでしたが、美ケ原温泉に送迎付きの入浴サービスがあり、温泉の大きな風呂に入ってきました。 翌8日は、松本から、長野・高崎・新潟を通り、酒田までの列車旅行。篠ノ井線快速、北陸新幹線、上越新幹線、羽越線特急いなほを使っての移動です。こんなことができるのも、大人の休日切符ならではのこと。新潟で昼食の後、日本海に沿って列車は走ります。 村上を過ぎると、日本海の名勝、笹川流れ。日本海の荒波が作り出した奇岩が続きます。沖には粟島が浮かんでいます。新潟県から山形県に入るのが鼠ヶ浦の関。それを過ぎると、庄内平野の城下街・鶴岡です。 余目を過ぎ酒田到着が2時50分。予約していた駅前のホテルに荷を置き、街巡りに出かけます。とりあえず、山居倉庫をめざして歩く途中立ち寄ったのが酒田市資料館。酒田の歴史の展示があります。江戸時代の北前船の往来により栄えた酒田、特に昭和52年10月29日の酒田大火にかかわる資料。かなりひどいものであったようです。 山居倉庫は、手前の数棟がお土産屋としてにぎわっています。ずらりと並んだ倉庫は、豪商本間家の実力を偲ばせます。そこから数分の本間家旧本邸。4時閉館ぎりぎりの時間でしたが、入れてくれ、つきっきりでガイドしてくれました。外に出ると4時過ぎで薄暗い。日和山公園をめざします。20分ほど歩いて日和山。うえに登ると、港が見下ろせます。常夜灯があり、江戸のころに使われていたようです。灯台もあり、夜港に入る船にとって、命綱だったと思います。帰りには、映画「おくりびと」の舞台となった建物。そういえばあの映画の舞台は酒田でした。ここで完全に暗くなり、宿に戻ると5時過ぎ。この時期の旅は日の入りが早いので、忙しいのです。 9日は、窓から月山の左に登る朝日を見た後、酒田から新庄に向かいました。山形新幹線で福島、東北新幹線で仙台とぜいたくな旅です。高速バスで行くのが一番早いし安いのですが、あえてこのようなルートをとります。秋田経由でもほとんど時間は変わらないのですが・・・。 庄内平野の北にそびえる鳥海山が朝日を浴びて白銀に輝いています。各駅停車新庄行は、余目から陸羽西線に入り最上川に沿って登っていきます。周りは雪で真っ白。最上川には川霧がかかっています。去年の最上川川下りをした船着き場もありました。 1時間ほどで新庄着。ここから新幹線で雪で真っ白な山形盆地を進みます。月山も朝日連峰も、そして蔵王も山頂は白くなっています。接続がよく、12時前に仙台に戻りました。

太白山 2019年12月3日かよう会の皆さんと、仙台にある太白山に行ってきました。 仙台にいる会員の案内で、八木山動物公園から金剛沢を通り、太白山自然観察の森を経て太白山に登り、金剛沢に戻り、青葉の森緑地を経て、地下鉄青葉山駅へ、という、約15㎞のルートを6時間かけて歩きました 。 地下鉄東西線の終点、八木山動物公園駅から歩き始めます。東北朝鮮初級中級高等学校を経て、東北大学西澤潤一記念センタ小脇を通り、金剛沢へ。鉤取野鳥の森、金剛沢地区治山の森という看板が出てきますが、区別がよくわかりません。途中には、まだ紅葉が残っています。また、「植物群落保護林―鉤取山モミ」という看板もあります。この道には、大きなモミの木がたくさんあります。 しばらく歩くと、太白山が見えてきました。東北自動車道にぶつかると、しばらく塀に沿って降りていき、道路に出ます。高速の下を渡ると、そこは、「太白山自然観察の森」。自然観察センターでトイレ休憩ののち、太白山に向かって出発。数回上り下りを経て、神社の社務所。ここから急坂の始まりです。標高差160mを登りきると山頂。12時50分でした。ぐるりと景色が見えます。ただ、木があるのですっきり展望とはいきませんが・・・。東は仙台の街並みと太平洋、金華山も見えています。蔵王の方は、雲に覆われています。周りは団地で、家並みが押し寄せています。ちらほら雪が舞っていました。 昼食を済ませ、下山。自然観察センターを経て、来た道を戻ります。金剛沢の山道入口まで戻り、ここから車道を青葉山の方へ。建設中の次世代放射光施設の入口を通り、青葉の森緑地内の散策路へ入り、管理センターを通り、宮教大、理学部を通り、地下鉄青葉山駅。この辺りは、農学部が移転したり、情報科学研究科の建物があったりと、昔とすっかりイメージが変わっていました。 そのあと、仙台駅に戻り、かよう会の忘年会で締めくくり、8時のバスで帰りました。

赤湯温泉 2019年12月1-2日山形県南陽市にある、赤湯温泉に行きました。ここは、米沢藩の上杉家御用達の温泉地。 七ヶ宿町経由で行きます。時間があるので、長老湖に立ち寄りました。すっかり冬の装いで、紅葉はすっかり落ちています。良く晴れていますが、不忘山の山頂付近は、白い雪が見えます。 滑津大滝にも立ち寄りました。ここも紅葉はすっかり終わって、冬の景色です。地面には氷もあります。 蕎麦屋「がんこ」で昼食。ここのメニューは、ただ一つ。大盛にすることができます。普通盛でも250g、食べでがありますが、大盛はずっしりしています。そばの植え付けから収穫、製粉と全部やっているそうです。 南陽市に行き、熊野大社を訪ねました。日本三熊野だとかで、歴史を感じさせる本殿です。本殿裏でうさぎの彫刻を三羽見つけると望みが叶う、とか、日本で初のプロポーズの地だとか、ここの神社では、積極的に出会いの機会を作るなどしているようです。イチョウの落ち葉で、面白い絵をかいていました。 宿は、御殿守。裏山に烏帽子山八幡宮があり、歩いて登ってみました。ここの公園は、桜の名所となっているようです。紅葉も残ていました。町中、冬に備えて、木の雪囲いが見られます。また「葡萄酒工場」も町中にありました。宿のウエルカムドリンクは、なんと日本酒。上杉時代からの伝統だそうです。温泉を堪能しました 翌日は、長井の町に寄りました。ここは、最上川の水運を利用して栄えた街だそうです。その当時のたたずまいを残す町並みがありました。「山の港町」なんだそうです。薬師寺や白山神社のほか、蔵がたくさん残っていました。やませ蔵美術館は残念ながら今年の5月で閉館になっていました。 街並みを見学し、川沿いにある「川のみなと長井」という道の駅を訪ねてから、寒河江に寄り、ペレットを購入し、高速道路で帰宅しました。35袋のペレットは1か月少しの燃料になります。

このページのトップへ 前月の記事へ

(C)Akihiko URAKAWA

|