|

25日ゆっくり起きて、朝食。駅まで移動し、空港までの切符購入。4.5ユーロ。普通の列車(ICインターシティ)が空港を通っているので、とても便利。成田とは使い勝手が違います。 チェックインし、バゲッジをドロップ。最近、インターネットで24時間前からチェックインしろとメールが来るが、どうせ、荷物を預けるのだから、空港のチェックインマシンの混雑がちょっと減るだけ、搭乗券を自分で印刷するのも面倒だし・・・、といささか、この制度には懐疑的。もし24時間前にチェックインして、遅れたらどうなるのだろうか・・・などと考えています。 待ち時間に、空港内にある国立美術館の展示スペースで絵を見たり、お土産物屋を冷やかしたり、最後の、オランダの生ビールを飲んだりしているうちに、時間になり、搭乗しました。あとは、10時間あまりのフライトで帰国。 成田に着くと、今日はそれほどでもないようですが、花粉が・・・。とてもいい季節に、こんな「汚れた空気」をすわなければならないとは、困った国になったものです。 とはいえ、これで2週間のベネルクスの旅も終わり。帰宅前に、ランチの寿司を食べ、帰宅してゆっくり風呂に入りました。夜はラーメン。 日本では、これから桜の季節です。 昼前に、アムステルダムに戻りました。いよいよ明日の昼に、帰国の途につきます。今日は、アムステルダムの街巡りと買い物の予定です。 回り残したオランダ海洋博物館。ここには、かつて世界の海に進出した時代のオランダの栄光の歴史を示す展示物が並んでいます。しかも、モダンなスタイルで。当時の地球儀に載った日本地図。こういう地図を頼りに、航海していたのです。 波止場には、当時のスタイルの帆船が係留されています。乗ってみると、当時の帆船というのはこういうものだったのか、と感じました。下級船員のハンモック、船長室、背の高い倉庫・・・・。 次に訪れたのは、風車。これまでいろいろなところで見てきましたが、ここの風車は、がっしりした煉瓦作りの土台の上に乗った、背の高い風車です。 動物園の脇を通り、マーケットに出ました。いろいろなものを売っています。自転車のタイやとか、本とか、衣類とか・・・・。 そのあと、ブルーメンマーケットというところに行くと、道に沿って、何十軒の花屋が並んでいます。チューリップの花や球根、そのほか、花の種や園芸用品。これだけの数の花屋が営業していると言うことは、それだけの客がいると言うことです。花が生活の中にある街、と言う印象を受けました。チューリップの球根100個で12ユーロで売られています。ぶらぶらしながら買い物をいくつかして、今日の行動は終わりです。 2週間の旅でしたが、春のヨーロッパを訪れたのは初めてで、満喫しました。桜の木が多かったのが、予想外でした。ただ、円安の影響もあり、ベネルクスの旅は、お金が掛かるのが残念です。特に、博物館の入場料は、15ユーロ。2000円もします。それに比べて、上野の国立博物館は、お値打ちです。 明日の昼に空港に行き、午後の便で帰国します。日本でもそろそろ桜の季節、そして、憂鬱なことに花粉の季節でもありますが・・・・。

午前中、ライデンの見残したところを回りました。 ボタニカルガーデンは、シーベルトの持ち帰った、日本の植物も栽培されているとか。行ってみましたが、時間が合わす入り口まで。 国立古代史博物館は、中東のペトラの遺跡発掘の特別展示中。「砂漠の中の奇跡」というタイトルで、紀元前からあるこの都市が、ローマ帝国の支配を行けてからの変容まで、発掘された遺跡の展示が行われていました。また、通常の展示では、オランダの氷河時代から有史時代、そしてローマ帝国支配下の時代と様々な資料が展示され、また、エジプトの古代資料も展示されていました。 国立民族学博物館は、ヨーロッパを除く世界中のものが展示され、特に日本については、出島の地図をはじめ、シーボルトの時代のものが大きなスペースで展示されていました。 ライデンを後にして、ユトレヒトに向かいました。約1時間です。 ユトレヒトも古い町で、多くの博物館がありますが、ここには、オランダ国鉄の鉄道博物館があります。ユトレヒトマリーバーン(Maliebaan)駅の駅舎を使い作られた博物館です。入場料が15ユーロとちょっと高めです。ちょうど日曜日で、子供連れで大賑わいでした。展示室に入ると、頭上に展示されたSLが目に入ります。各時代の機関車、客車、貨車が展示され、またアトラクションもあり、駅のバックヤードとも言うべきものが当時のままに展示されていました。 その後、無料で配布されている地図の、start city walkというコースで歩いてみました。1時間半ほどで、旧市街の見所を巡るルートを歩きました。所々に、200年前の絵がタイルとして張り出され、それが、今の姿と変わらないのに驚きました。登場する人間の姿は変わっているが、ヨーロッパの石で作られた都市の文化なのだなあ、と感心しました。また、小さな路地の中に入り込むと、桜吹雪のあとにめぐり合いました。この町も、運河が発達していて、さすがオランダの街です。

今日は土曜日、宿の朝食も遅いので、ゆっくり出発。街に行くと、市が立っています。野菜や花、チーズや肉、パン等の店が出ており、特に花屋は春を感じさせられます。 朝食後、デルフトの焼物工場に行ってきました。ちょっとしたお土産を買って、宿に戻り荷物をもらって、駅へ。20分で着くライデンが今日の宿。 ライデン駅は、モダンなデザイン。歩いて宿に着きチェックイン。それから駅に戻り、キューヘケンホッフに行くバスに乗りました。キューケンホッフKeukenhofは世界的に知られた花の公園だそうで、今年は、2日前からオープンしたとのこと。バスが10分に1本出ていて、ライデンから25分のところにあります。途中、バスから農村の畑の中に、水仙の黄色の絨毯やヒヤシンスの紫の絨毯がみえます。 着いてみると、観光バスや自家用車がたくさん。路線バスもスキポールやアムステルダムから来ています。15ユーロで入場しました。 中に入ると、花、花、花。チューリップ、水仙、ヒヤシンス、クロッカスなどが一面に植えられ、色合いを競い合っています。桜も満開です。中には、迷路や風車もあり、風車に登ると、近くの畑が見えます。黄色の帯、赤い帯、みんな花畑です。蘭の温室もあり、様々な蘭が咲き誇っています。また、いろいろな種類のチューリップを植え込んだ建物もあります。驚くほどの色合いです。まさに、オランダの春! ライデンに戻り、シーボルトハウスに向かいます。途中、風車が見えます。オランダの風車は、海を埋め立て国土を作る時に、排水に使われたようで、まさに、国の礎になっています。今では数が減ったそうですが・・・。 シーボルトハウスは、幕末のオランダ商館で日本に西洋の医学と諸学問を伝えた、フィリップ・フォン・シーボルトが持ち帰った日本の資料を整理・公開するために借りた家がそのまま博物館になっています。業績を解説する映像や資料の数々が展示されています。驚いたことに、日本で絶滅した、ニホンカワウソの剥製が展示されていました。時間と空間を超えたつながりをしばし感じさせられた博物館でした。

アントワープからロッテルダムまでは、タリスという、特急列車を使いました。パリ発アムステルダム行きの列車でその一部を30分だけ乗車します。結構混んでいました。ロッテルダムから,ICでデルフトへ。 予約していたホテルに荷物を預けて、列車で10分ほどの、デン・ハーグへ向かい、今回の見物の一つであるマウリッツハイス美術館を見る予定です。 ところが、デン・ハーグの旅行案内所で、休館になっていること、ハーグ市立美術館で、一部を展示していることを聞き、とにかく、マウリッツハイス美術館に行ってみると、閉館のお知らせ。建物も、外から見るだけ、と言う誠に残念な事になっていました。ビネンホフ(13〜17世紀に建てられた議事堂や政府機関の建物)の中を通り、バスで市立美術館に向かいました。 市立美術館で行われていた、Masters from Mauritshuis という企画は、レンブラントやフェルメール、ルーベンス等の作品がありましたが、それぞれ1,2点。楽しみにしていたフェルメールは、「デルフトの風景」のみで、有名な「真珠の耳飾りの少女」は、他に貸し出しているそうです。残念、ここまで来たのに・・・。 午後にデルフトに戻り、街を見物。小さいながら落ち着いて印象のいい街です。石造りの建物が並び、満開の桜並木もありました。 マルクト広場には、大きな教会。そして、素晴らしいのは、東門という古い門。運河と門、跳ね橋がとても美しい場所です。今は、柳の新芽の緑が引き立てています。街は運河が入り組み、交易で栄えた当時を物語っています。また、フェルメールセンターには、全世界に散らばった、フェルメールの全作品の実物大のパネルがあり、全部をまとめてみると、とても興味深いものでした。 また、昔のままの風車が残されており、その大きさにも圧倒されます。

ブルージュを9:17のIC(インターシティ)アントワープ行きに乗車。1時間半でアントワープ中央駅に着きました。この駅は、駅の建物自体が芸術品、といえる素晴らしい駅です。19世紀末に10年かけて建てられたようですが、鉄道が最強であった時代の産物です。 駅前の宿にチェックインの後、街に出ました。ツーリストインフォメーションの話によると、王立美術館は工事中で閉館とのこと。残念であるが、次に機会があれば、是非来たいものです。 旧市街地までは、歩いて30分ほど。道なりに、商店やショッピングセンターが並び賑やかです。旧市街の中心に、ノートルダム大聖堂があり、ここに、ルーベンスの有名な作品があります。「キリストの昇架」「キリストの降架」「聖母被昇天」という作品ですが、これは、子供の頃読んだ「フランダースの犬」の主人公が金がないために見ることができず、死ぬ直前に見た、という絵です。今では6ユーロ払えば見ることも写真に撮ることもできます。さすがに、すごい迫力です。 大聖堂の近くには、市庁舎があり、その前に「ブラボーの像」という古代ローマ兵の銅像があります。切り取った巨人の手antを投げwerpenようとしていて、これがアントワープの名前の起こりだそうです。 アントワープは、世界的な貿易港だそうですが、旧市街を抜けるとシェヘルド川という大きな川に出ます。この川を船がさかのぼってくるのです。 旧市街に、プランタン・モレトゥス博物館という、活版印刷の博物館があります。16世紀から19世紀までここで印刷していたものを、そのまま保存しています。活字や挿絵をすった木版や銅版が見られます。歴史の街だと、感じられます。 ルーベンスの家は、ルーベンスが住んでいた家に、多数の作品を展示しています。成功者であったので、庭の広い、かなり大きな家に住んでいて、作品も10数点が展示されていました。 アントワープは、ダイヤモンドの研磨・取引でも有名な街です。ダイヤモンドなど私自身は、無縁ですが(誕生石がダイヤモンドですが・・・)駅前にもダイヤモンド博物館があり、店も並んでいます。

ブリュッセルを9:56のIC(インターシティ)のオステンド行き列車で出発。 約1時間後の11:05にブルージュ到着。14.1ユーロ 駅のツーリストインフォメーションで地図をもらい、昨夜、インターネットで予約していた51ユーロのホテルに移動。通りを見逃し、少し手間取ってしまいました。チェックインは2時からとのことで、途中、昼食を取り、マルクトプラッツに行ってみました。 この広場も、美しい建物に囲まれていて、鐘楼、州庁舎等の特徴的な建物があります。水曜日で、市が立つ日で、野菜や肉、花などの準備中でした。隣のブルク広場は、観光馬車の出発地点、その隣が、昔の魚市場。 宿に荷物を置いて、市内観光へ。メムリンク美術館は、かつての教会が運営した病院の跡の建物。フランドル様式の宗教画が置かれています。 街を少し歩くと、運河にぶつかり、水門があったり、橋が架けられています。また、古い城門や、風車があり、ここまで結構大きな船が入ってきていることかわかります。 この町は、15世紀頃には、北海に面した、流通の中心地だったそうですが、時代とともに、川が埋まり船の往来ができなくなって、アントワープにその座を奪われ、さらにアムステルダムに流通の中心が移ったとのことで、かつての海運の中心地の名残が、運河なのです。ちなみに街の名前も「橋」英語のブリッジと同じだそうです。 また、画家のヴァンダイクの出身の地でもあり、運河のそばに銅像が建っています。 市庁舎の建物も美しく、街を歩くと、時代の移り変わりを忘れるような場所がたくさんあります。 夕食は、鍋一杯のムール貝を食べました。かつてパリで初めて食べたときのような驚きはありませんでしたが、日本では味わえない味覚です。

ルクセンブルクを9:20のIC(インターシティ)のブリュッセル行き列車で出発。 3時間後の12:30にブリュッセル到着。料金38.8ユーロ。 まずはじめに、グランプラス(Grand Place)にある、ツーリストインフォメーションで宿の予約をすることでした。前日にインターネットの調子が悪く、予約できなかったからです。円安ユーロ高もあって、ブリュッセルは高いなあ、と言う印象を持っていましたが、案内所に行きびっくり!この近くで、と言うと、一番安い部屋で139ユーロ。ここの案内所では、こういうところしか扱っていないようです。紹介されたクイーンアンホテルに行ってみると、そんなにたいしたことがないホテル。部屋に入ると、さらにびっくり。普段の値段は250ユーロなんだそうです。これで★★★。これまで、50ユーロ以下の宿に泊まり歩いてきた身には、3泊分の値段。ブリュッセルは高いですね。しかもまだ部屋は空いてなく、荷物を預けて出かけます。 グランパレスは、「世界で一番美しい広場」(ビクトルユーゴー)とも言われるだけあって、すばらしい。また、名物のチョコレート屋さんが何軒も店を出しています。 遅くなった昼食は、BELGIAN FRITES、つまりフライドポテトを店先でいただきました。英語では、フレンチフライ、とか言ってますが、ここでは、ベルギーフライ、なんですね。そういえば、アムステルダムでも売っていました。 途中、名物の小便小僧の前を通り、美術館へ。 とにかく行かなくてはならないのは、王立美術館。特にここでは、ルーベンスとブリューゲルを見なくては・・・。キャッシャーに行くと、シニア料金で入れてくれました。(本当は65才から)18〜20世紀の作品を収納した新館が地下に作られていて、ぐるぐる回りました。お目当ての絵は、本館2階にありました。ブリューゲルはウィーンにたくさんあって、見たことがありますが、ルーベンスは、ここだけ。大きな部屋に、展示されていますが、その迫力。人間の大きさと比べて下さい。5m以上もある大きな絵です。それが大広間にずらりと並んでいます。さわることさえできる距離に・・・。写真もOK。日本とはまるで違います。 見物を終え、王宮前を通り、町並みを展望する広場を経て、グランパレスに戻りました。途中、ナチスによるユダヤ人への迫害に着いてのプレートもありました。ここにも満開の桜がありました。グランパレスでチョコレートを買って、スーパーマーケット経由で宿に戻りました。

ルクセンブルク最高地点は、ブルグプラッツ(BurrigplatzまたはBurgplatz)であるとのこと。鉄道駅のトロワビエルジュ(Troisvierge)からバスで行けます。駅近くの宿に泊まり、朝7時44分発のバス、行き先を言うと、フランス語で何か言っているが、わからない、でも、バスは出発。実は、後でわかるのですが、今日と明日の2日間、道路工事でバスは途中までしか行かないのでした。こういう複雑なことがわかるほど、フランス語もドイツ語も話せないのです。 途中から乗客は一人になり、最後に運転手がバスを止め、「ここで終わり」と言うので降りたが、現在位置がわかりません。カタコトのフランス語で聞いて、ようやく行く方向と歩いて10分だと判明。道路は工事中で、赤い看板に今日と明日だと書いています。よりによって、この2日にあたってしまうとは・・・ 工事中の道路の端をしばらく歩くと、右手に塔が見えてきました。一安心。ブルグプラッツBurrigplatzです。塔の入り口は鍵が掛かり登れません。近くに、標高558.35m、最高地点であるとの標石。古い十字架もありました。 実は、ルクセンブルクの最高地点は、ここではなく1m高いクナイフKneiffということです。帰りのバスまで時間があるので、行ってみることにしました。ここへは、工事中の道路の右側に分かれ道があるはずなのですが、正確な地図がないため、見過ごしてしまい、次の集落へ行ってしまい、戻ることに。帰りに、ようやく道を見つけ、行ってみると、田舎道のそばに、白い石のマークが。ここが標高560mのルクセンブルク最高地点です。先の塔から20分くらいのところでしょうか。全体として平らな丘で、どこも大して変わりはないのですが・・・。 帰る途中、Kレストランの脇には、「558mで、ここがルクセンブルク最高地点」という標識もありました。日本の山と違い、全体として丘で、どこが高いかはっきりしないので、こういうこともありかと・・。まあ、工事のおかげで、3つの「最高地点」に行くことが出来たわけです。 これで、ベネルクス3国最高地点巡りも終了。なかなかいい経験でした。少し物足りなかった気もしますが、高い山に登る、と言うパターンからの脱却の第一歩かもしれません。 バスでトロワビエルジュに戻り、列車に1時間乗って、首都ルクセンブルクの街に行きました。ここは、ヨーロッパの都市の中では、"立体感"のある街です。川が深く浸食した崖に囲まれた場所に城を築いたのです。ツールストセンターのくれた歩くためのパンフレットは非常に良くできていて、2時間あまりでこの町を効率的に見て回ることが出来ました。桜や水仙が満開、いよいよこちらも、春の盛りになろうとしています。ルクセンブルク産のモーゼルワインで、3国最高点巡り終了を祝って、一人で乾杯です。

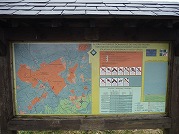

朝ゆっくりと11時にユーペンのバスターミナルを出発。日曜日には3本しかバスがないので、やむを得ません。バスに乗り、ふと見ると、「FUKUSHIMA」の文字が。ベルギーの、名を聞いたことのない町でも、反核の運動がFUKUSHIMAを旗印に、行われています。それに比べて、今の政府はどうだ?また、放射能がどんどん出ている地元でさえ、「風化」と言う言葉が聞こえてくる、日本の社会はどうだ?考えさせられる一枚のポスターでした。 30分ほどバスに乗り、降りたところが、SIGNAL DE BOTRANGE。もともと、気象観測の信号所があったので、こういう名が付いたとか。名残の建物がすぐそばに見えた。その裏に、最高地点の標識があり、それを見たらおしまい、2時間も何をしようと思っていたら、 ツーリストインフォメーションの標識。 行ってみると、お姉ちゃんが、この界隈のことを話してくれた。地図を2ユーロで購入し、歩くルートを書き込んでもらい、ハイキングをすることに。(カタコトのドイツ語とフランス語) 湿原を保護しているようで、所々に、看板が出ている。ぬかるみあり木道ありの、4kmと聞いていた道を約1時間湿原と針葉樹林を見て回りました。 最後に戻ったところに、標石がぽつんと建ち、その前に、階段で作られたモニュメントがありました。ここがベルギーの最高地点。標高694m。 おかげで、退屈することもなく、時間が過ぎ、最後にビールを1杯飲むと、ちょうどバスの時間。予定を変え、ユーペンに戻り、鉄道で、リエージュ経由で、次の目的地、ルクセンブルクに向かいます。リエージュ駅は、超モダンなデザインで、びっくりしました。ここから各駅停車でベルギーを出て、ルクセンブルクに入った最初の駅、トロワビエルジュに着くと、5時前。ちょうどいい時間でした。駅前の宿に泊まります。値段のわりに広くて快適でした。さすが、田舎の宿。

マーストリヒトの町中には、TEFAFと書かれた赤い旗がいろいろなところに掲げられています。これが、昨日まで行われていた行事。TEFAF(欧州ファインアートフェア)マーストリヒト(TEFAF Maastricht Antiques)は、世界中から目利きのバイヤーが集まるアートとアンティークの祭典なんだそうです。それで宿が取れないはず。 さて、今日は、このマーストリヒトから、バスで、ファールス(Vaals)と言う町に行き、この町の近くにあるオランダ最高地点、Vaalserbergへ行きます。土日のみ、バスが出ているそうで、2km歩かずに済みます。ここは、ドイツ・ベルギー・オランダ3国の国境があるところで、Dreilandenpuntと言うところです。 小雨交じりの天気です。バスに乗り、ファールスで乗り換えて3国国境に着くと、なにやら遊園地のよう。時間が早いせいか、天気が悪いせいか、人はほとんどいません。 オランダ最高点を示す標識が置かれており、「オランダの最高点322.5m」と書かれています。その奥には、小さな石柱の周りに、緑のベンチと3本の旗のある、三国国境地点です。ちょっとあっけない感じです。その後には、20m位の展望台がありますが営業していません。周りは、静かな森でジョギングや散歩の人も見かけました。小雨の中、30分の滞在の後、バスで降りました。 バスを乗り換え、隣町ドイツのアーヘン(AACHEN)へ。ここは、ローマ帝国の頃からの温泉地で、巨大な市庁舎や大聖堂がありました。春らしく、チューリップなどの花の店が出ています。2時間ほど見物の後、ベルギーのユーペン(EUPEN)に向かいます。この町は、何の情報も持っていないので、なるようになれ!です。 バスを降りたら周りには何もなく、町の地図が掲示されていたのを頼りに、中心へ。ユーペンは、小さな町です。 ツーリストインフォメーションを見つけ、ベルギー最高点に行くバスの時刻を聞きました。明日は日曜日でバスが3本しかない!4時間も空いているのです。その先のマルメディからルクセンブルクに行く情報もはっきりしない。2軒隣のペンションに泊まることにして、インターネットで何とか調べ、ユーペンに戻り、鉄道でルクセンブルクに行く方法を見つけました。さて明日はどうなるか? ユーペンは、15分もあれば町の中心部を歩けます。鉄道駅は、無人駅でした。教会がたくさんあり、時報代わりに鐘の音が聞こえます。

マーストリストに移動しようとしましたが、お祭りがあるようで、宿が取れませんので、もう1泊アムステルダムで過ごします。 今日の午前中は、国立美術館を訪ねました。建物は、アムステルダム中央駅と同じ設計者で、煉瓦造りの風格ある建物ですが、内部は、近年改装され、モダンな作りです。外見と中身がこんなに違うのには驚きです。 さて、展示物の方は、おびただしい数のものが収蔵されていますが、特に有名なものは、レンブラントとフェルメールというオランダを代表する作品です。 この美術館は、参観者と作品との距離がはきわめて近く、写真もフリーという、日本の美術館では考えられない展示のされ方です。 レンブラントの代表作「夜警」は、ほぼ等身大の人物が描かれた巨大な作品ですが、目の前にたってみると、それを感じます。他にも、レンブラントの作品が展示されています。 また、フェルメールは、「ミルクを注ぐ女」など4点がずらっと、無造作に並んで展示されています。この2つの作品の前はさすがに人が多いのですが、それでも、日本で展示されたときとは、「作品との距離」は明らかに違います。 また、教育施設として、小中学生や幼稚園児を対象にした企画も行われていました。 他にも見るものは多く、3時間も歩き回っていました。 午後は、アムステルダム博物館に行きました。 こちらは、アムステルダムの歴史を中心に展示されている博物館です。一部、新しいIT技術を使って、多言語に対応しています。はじめの「アムステルダムは数百万もの杭の上に建っています」という言葉が印象的です。それから1000年間の歴史が語られます。 この国の歴史を目と耳で概観できる展示です。日本との関係では、長崎の出島が展示されています。 アムステルダムには、まだまだ見るべきものもありますが、この旅の最後に、またここに戻ってきますので、とりあえず、明日は、マーストリヒトに向け出発します。

ベネルクス3国の旅に出ています。昨日夕方、アムステルダムに到着。アムステルダム中央駅に降り立ちました。ここは、とても立派な煉瓦造りの建物で、東京駅を一回り大きくした感じに見えます。 一夜明け、今日は、アンネフランクの家とゴッホ美術館を訪問しました。 アンネの日記で知られるアンネフランクが、実際に隠れていた家が残っています。アムステルダムは「運河の町」と言ってもいいほど町中に運河がありますが、この家も運河に面しています。たくさんの観光客が訪れており、30分ほど行列の後に入場。 当時住んでいた部屋がそのまま残っており、掲示されている日記がリアルに感じられます。窓を開けることも出来ず、声を潜め、足音を殺して生活した部屋そのままです。また、この日記が、世に残り、広められたことは、「奇跡的」なことだったと感じました 最近東京のいくつかの図書館で、本が壊されているとのことですが、憤りと哀れみを感じます。 建物の隣は教会で、小さな銅像がありました。 ゴッホ美術館は、国立美術館などの美術館地区の一角にあります。とてもモダンな建物です。ゴッホの絵は、とてもたくさん展示され、最後の情熱的な色合いと筆遣いに至る、彼の画風の変化がはっきりとわかります。

2月の2度にわたる大雪は、未だに残っています。庭はまだ真っ白です。 我が家の大雪の被害は、屋根に積もった雪が、溶けるときに、氷になり、雨樋に被害を与えました。一つは、曲がってしまい、もう一つは、割れて落ちてしまいました。 しかし、我が家はこの程度で済みましたが、蔵王町の至る所で、農業用ビニールハウスや、鶏舎や牛舎の倒壊などの大被害をもたらしたようで、被害額は2億円を超えるとも聞いています。隣の川崎町では、これに対する救済策を決定ことを地元紙は報道していました。

このページのトップへ 前月の記事へ

(C)Akihiko URAKAWA

|