|

エコーライン開通式 2019年4月26日蔵王エコーラインの開通式(蔵王山開きを兼ねている)に行ってきました。天気はあまりよくないのですが、式典が行われました。例年行われているイベントですが、今回初めて参加しました。というのは、今年の担当が宮城県側の蔵王町で(交代でやっている)役場の方から、登山者の「誓いの言葉」の宣言者にガイド協会から人を出すよう要請があったのを受けて、御役目が回ってきたのです。 時折小雨模様の天気でしたが、何とか式典が終わりました。道路の両側は、1週間ほど前の「雪の壁」の状態のままでした。エコーラインは、連休中は、夜間通行止めですが、ともかくもオープンしました。ただ、連休中は、例年は、渋滞です。とりわけ今年は10連休で、渋滞する道路を行く気にはなりませんが…。

春の妖精Ⅱ 2019年4月24日秀麗の小径へ、ヒメギフチョウはいないかと訪ねました。残念ながら、チョウはいませんでしたが、、春の妖精たちがまだまだ咲いていました。

桃の花と梨の花 2019年4月21日蔵王町の名産品、桃の花と梨の花が満開を迎えていました。遠くの蔵王の山は、まだ真っ白です。

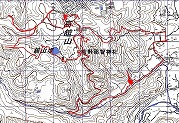

あけら山を歩く 2019年4月20日今日は、蔵王古道の会の皆さんと、昨年秋に作った、青麻山西面の道を歩きました。 パラコース登山口を出発し、高倉山へ。この道は、とても景色のいい道で、南蔵王連峰や遠くに吾妻連峰が見えます。ここでは高萩三等三角点を見ます。とてもいい景色です。 ここから、三住登山口からの道を分ける高萩分岐、遠刈田方面の道を分ける遠白分岐を経て、七五六山、あけら山を往復し、遠白分岐へ戻り、次は遠刈田方面へ。伐採地からカタクリの丘には、カタクリはじめ花がいっぱい。 カタクリの丘から、いったん横芝登山口に出て、送電線巡視路を辿り、北原尾登山口に出ました。この送電線巡視路、この時期には、カタクリの絨毯でした。 北原尾登山口からは、「ヨーロッパの景色」と見まがうばかりの、白い雪を抱いた蔵王連峰。快晴の一日、青麻山を堪能しました。

遠刈田の桜Ⅱ 2019年4月18日昨日は、午後になりぼんやりしていた景色でしたが、今日の午前中は快晴でしたので、自転車でサイクリングロードを辿り、写真を撮りました。 やはり、雪山を背景にした桜の花は素敵ですね。

遠刈田の桜 2019年4月17日いよいよ、遠刈田の桜が咲きました。午後になったので、少し曇り気味になりましたが、白い山をバックにして、松川沿いサイクリングロードのソメイヨシノは8分咲き。 河岸を歩いていると、スズメやハクセキレイなどの姿も見えます。モクレンや、サンシュユも咲いていました。枝垂桜は、咲き始め。今週いっぱいは楽しめそうです

春の妖精に会いに行く 2019年4月16日2度の雪で足踏みしていた春の到来も、ようやくです。 例年歩いている道を辿り、水芭蕉の森へと行ってきました。カタクリをはじめ、春一番の小さな花がたくさん咲いていました。 キバナノアマナ、イワウチワ、ショウジョウバカマ、ミズバショウ、キクザキイチゲ、セリバオウレン、エンレイソウ、スハマソウ等々。 ようやく春になった、と実感がわいてきました。残念ながら、ヒメギフチョウはまだのようです。もう少したって、行ってみようかしら。

雪の壁ウォーク2 2019年4月14日「雪の壁ウォーク」のガイド2日目です。きょうは天気も良く、青空が広がるスタートとなりました。 参加された人たちは、青空と積雪、そして、気温は7°という中を楽しんでいただけたようでした。天気のほうは、次第に悪化、という彩雲が見えましたが、何とか昼までもってくれました。 1回に往復2㎞のアスファルト道歩きを3往復というのは結構疲れるものでしたが、無事終了。かくして本年度の「雪の壁ウォーク」は、終わりました。

雪の壁ウォーク 2019年4月12日蔵王町主催のイベント「雪の壁ウォーク」にガイドとして行ってきました。本当は昨日からだったのですが、降雪のため中止。本日開催となりました。エコーラインが開通する直前限定のイベントです。 会場の大黒天あたりで、7mの積雪の壁。思ったより雪が多かったです。昨日40㎝くらい降ったとのこと。はじめの開会式を終え、次々とバスがやってきます。そのバスを降りた乗客を引き連れ、約1㎞、雪の壁の中を歩きます。3ラウンド案内をしました。 最も高い縞の沢あたりで9.5m。初めて見る景色に、みなさん喜んでいました。特に、たくさんの台湾や韓国からのお客は、雪景色を楽しんでいました。

またまた春の雪 2019年4月11日大河原・柴田に続いて、遠刈田の桜がもうすぐ咲く、という今日。またまたの雪です。なかなか春になりません。雪かきをすると重い。水気が多く、スコップにずっしり来ます。 冬タイヤを交換していなくてよかった、と安堵しました。聞くところでは、タイヤを交換した人がずいぶんいるようです。やはり、連休明けかな。

柴田町の「桜の里山を歩こう」に参加した 2019年4月10日桜が満開の柴田町で、「桜の里山を歩こう」というイベントに参加しました。里山案内人の会が主催です。 太陽の村の駐車場出発。ここの桜は、まだちらほら。尾根を下り、韮神山から見ると、白石川の一目千本桜が一望できます。ここには、33観音という江戸時代の飢饉の犠牲者を祭った観音様があります。江戸時代のものは19体残っているとか。後は、その後追加されたものです。 階段を下りると、国道4号線。これを横切り、川の土手に出ると、桜並木の始まり。これを末広橋まで進み、橋を渡りイベント会場で休憩。その後右岸を千桜橋まで歩き、船岡城址へ。このころ、雨がポツリ、天気予報通りです。 昼食後、千桜橋に戻り、船岡駅そばを通り、さくら歩道橋を渡り、太陽の村に戻ったのが2時。 途中少し雨に降られましたが、桜を堪能した一日でした。

白石川の一目千本桜 2019年4月8日大河原と柴田の、白石川の一目千本桜が咲きそろったようなので、出かけてきました。 大河原駅近くの河川敷の会場に行くと、満開の桜。昨年は見なかったので、1年ぶりです。駐車料金は一昨年突然1000円になり、高いな・・と思っていましたが、500円に戻っていました。 夜桜見物用の灯りとともに、川に沿っていろいろな店が並びにぎやかです。月曜でもこれですから、昨日や一昨日は大変だったでしょう。 下流に向かって歩いていくと、韮神堰。ここは、蔵王連峰もいい位置に見え、撮影ポイントです。テレビ局のクルーが来ていました。途中、屋形船が出ています。 今年は、柴田の千桜橋まで足を延ばしてきました。さすがに、展望は抜群です。すぐ先は、船岡城址公園ですが、これは明後日行くので取っておき、戻ります。この辺りは、黄色のレンギョウやスイセンと桜のピンクのコラボです。東北本線は、「桜ダイヤ」でゆっくり運行しているようです。乗客のミニ花見に付き合う、伝統のダイヤです。 途中、モズとおぼしき鳥がエサを咥えていました。蔵王の麓にいるのと違う、春本番の景色でした。

太陽光発電所運転開始 2019年4月4日「太陽光発電所運転開始」というと、大袈裟ですが、太陽光パネルで発電し、バッテリーに充電、それを取り出して100Vの電気製品を動かす、という、発電所を始めました。 小さい太陽光発電パネルですが、出力5W。このパネルで発電した電気をチャージコントローラという装置を経由して、自動車用バッテリーに充電します。 十分充電した後、このバッテリーからインバーターを通じて、交流100V の電気を取り出す、という装置です。 埼玉の家では、6年前に、屋根中にパネルを取り付け、東電に売電していましたが、ここでは、林の中なので光が当たらず無理だろうということであきらめていたものです。でも、こういう小さいシステムを作り、太陽光発電ができるということを知り、部品を集めて始めました。まだ数日しかたっていませんから、電気を取り出すところまでできませんが、この本によると、それなりにできるようです。自分で作った電気を使う、ということを実験してみたいと思います。

春の淡雪・水芭蕉は今 2019年4月3日朝起きてびっくり。一面真っ白になっていました。ところが、日が昇るとあっという間に消えてしまい。9時ころには元に戻りました。それでも日中、小雪が舞い、蔵王の山には雪雲がかかっています。寒さはもう少し続くようです。 水芭蕉が咲き始めた、という新聞報道があったので、水芭蕉の森に行ってみました。この数日降った雪が、ここでは消えずに残っていいて、咲き始めた水芭蕉が、雪に震えているようにも見えました。昨日の名取とはえらい違いです。やはり、蔵王の山中は寒い。もう少し時間が必要です。

名取の高館山 2019年4月2日かよう会の皆さんと、名取市にある高館山に出かけました。地元の方に、ガイドをしていただきました。 高館山は、標高こそ200m少しの山ですが、里山としていろいろな魅力のある山です。歴史的には、平安時代末期からの神社・寺院があり、また、山城としての長い歴史を持っています。また、春の植物をいろいろと見ることができます。 まず山城として、本丸が置かれていた山頂に向かいます。この城は、本丸の周りに建物を配置した構造で、古くは平安末期に、奥州藤原氏の勢力下の城として作られ、その後は鎌倉時代、そして江戸時代には伊達氏の城として使われていたようです。 次に向かったのが、イワウチワの群生地。北側の斜面にたくさんのイワウチワが群生していました。このほかにも、キブシやカタクリ、ショウジョウバカマなど多くの花を見ることができました。 南西に蔵王が見えるという尾根は、石切り場に隣接していて、そこは、震災後、山が切り崩され、ダンプカーによって運ばれ、海岸の埋め立てや盛り土に使われている土砂を採掘している現場でした。残念ながら、蔵王連峰は雲の中でした。 熊野那智神社は、1300年の歴史を持つ、由緒ある神社で、展望が開け太平洋が望める境内には、大きな高野槇や古代杉の大木や連理の杉がありました。ここの社務所をお借りして昼食。 観音堂を見て、竹林の中の板碑(いたび)を見て回りました。この板碑は、鎌倉時代に関東地方を中心に作られたそうですが、ここ名取には、400点を超えるものが見つかっているそうです。 紹楽寺では、十一面観音像を見せていただきました。 午後3時まで、飯館山を道のあるなしにかかわらず縦横に歩き回った一日でした。帰りにはまた雪模様になりましたが、青麻山が墨絵のような景色になりました。

ようやく春に 2019年4月1日3月末に雪は少し積もりましたが、4月になって、家の周辺を見ると、いろいろなところに花が咲いて、ようやく春になったか、と感じられます。 スイセンは咲きましたし、桜のつぼみも大きく膨らんで、開花も間近です。吹く風はまだ冷たいですが、これももうすぐ終わります。

このページのトップへ 前月の記事へ

(C)Akihiko URAKAWA

|