|

刈田岳と御田ノ神 2015年9月30日天気が良かったので、午前中に、刈田岳と御田ノ神を回ってきました。 賽ノ磧から上は、紅葉が進んでいます。コマクサ平で下りて、不帰の滝を見ると、まわりは紅葉していました。 次に、刈田駐車場から、御田ノ神湿原へ。駐車場を下り歩き始めると、県境裁判の遺物である、刈田リフト跡が、撤去工事の最中でした。「北都開発に対し、上山市にある土地を、国に、明け渡すように」という山形地裁の公示書が貼られていました。ずっと前に、この裁判について、書いたことがありますが、いよいよ、その名残の建造物もなくなるようです。馬ノ背に掛けての稜線は、紅葉が見事でした。 御田ノ神湿原は、所々に、ドウダンツツジやナナカマド、チングルマの赤色とツツジなどの黄色、ハイマツの緑が、草紅葉に映えていました。避難小屋には、ヘルメットや水などの用具が置かれていました。 ハイラインを上り、刈田岳の山頂では、お釜が白っぽいグリーンの湖面を見せていました。展望が良く、仙台市の大きな建物や、遠く牡鹿半島まで見えていました。山形側は遠くは見えませんでしたが、馬ノ背の紅葉は楽しめました。ただ、熊野岳までの道は、閉ざされたままでした。

中秋の名月 2015年9月27日中秋の名月とかで、満月が空を照らしています。 「超望遠コンデジ」とかいう、デジカメを購入しました。手持ちで月を撮ると、けっこうきれいに写っています。 ミヤギノハギの花も咲き、紅葉も始まり、いよいよ、季節は秋へと移ってきました。

会津磐梯山 2015年9月26日ガイド協会のみなさんと、会津磐梯山に登ってきました。 蔵王町からは、裏磐梯までは、福島西まで高速を使って山越えの道を行けば、1時間半と近いのが印象的でした。天気予報は雨。ずぶ濡れ覚悟で行きましたが、幸いなことに、何とか天候ももって、雨具を使わないですみました。 標高900mの裏磐梯スキー場から、噴火壁を登り、弘法清水から山頂往復、中ノ湯経由でスキー場まで戻るという周回ルートでした。標高差約900m、約10kmのコースです。 シラタマの咲き乱れるスキー場から緩やかに登り、火口壁の急登、そして黄金清水、弘法清水を通り、弘法小屋から山頂を往復します。途中、この山の固有種である、バンダイクワガタの花の跡も見ました。山頂直下は、秋たけなわ。あいにくの天気ではありますが、ナナカマド、ハウチワカエデ、ドウダンツツジなどが、みごとに紅葉していました。 登山道のそばの、ウルシやナナカマドなども美しく紅葉し、銅沼(あかぬま)に下りる頃には、少し見晴らしも良くなってきました。 帰途、ビジターセンターに立ち寄り、ジオパークとなった磐梯山について、いろいろな展示で学習してきました。

刈払機取扱作業者安全衛生教育 2015年9月24日刈払機の取扱作業者安全衛生教育、という講習に行ってきました。労働安全衛生法に基づき行われる講習です。会場は、約40km離れた名取にある、コマツ教習所というところ。建築用の重機をつくっているコマツ製作所が運営している、いろいろな技能講習を行っている施設。 刈払機は、1日6時間の講義と実技。久しぶりに、1日勉強しました。無事に学科試験も終わり、修了証をいただきました。費用は、11,000円でした。

コゲラ 2015年9月22日家の前の木に、コゲラがきていました。コゲラは、日本で1番小さいキツツキの仲間。白黒の縞模様が目立ちます。木の枝から枝へと飛び移り、昆虫を食べているようです。

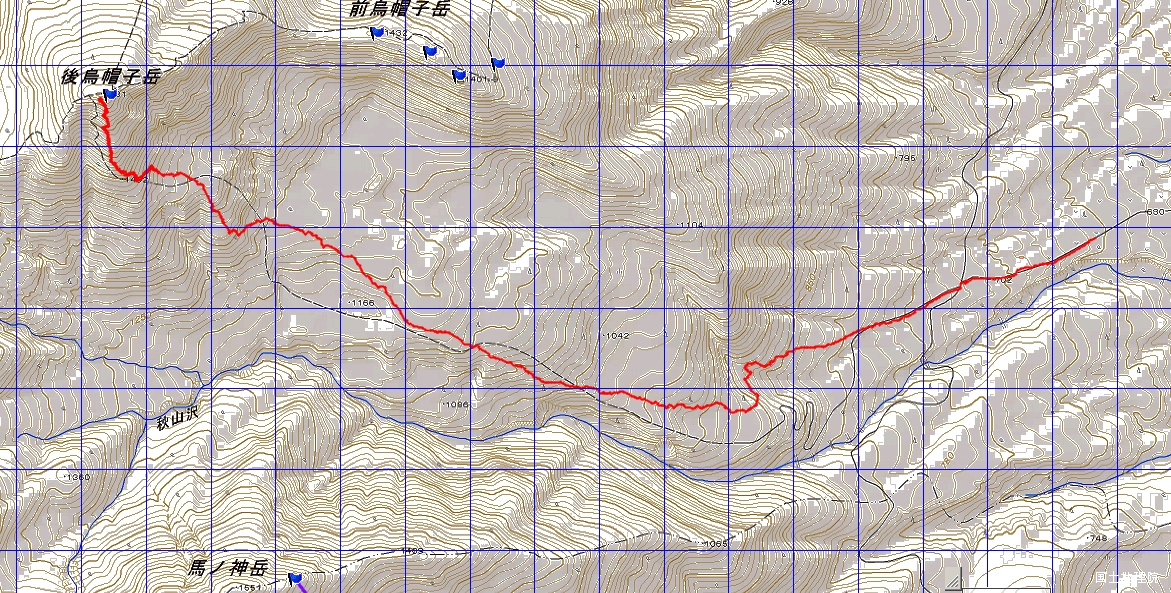

後烏帽子岳−秋山沢から周回 2015年9月12日ガイド協会のみなさんと、登ってきました。前烏帽子登山口の駐車場集合。神嶺林道を秋山沢の東北大学観測所まで歩き、そこから、秋山沢コースで後烏帽子岳。 林道には、大雨のあとの湿地、そこには、小熊の足跡が残っていました。登山道に入ると、1回小さな沢を渡りますが、水量はかなり増えていました。 このコースは、途中まで、ゆったりしたブナ林の中の道で、ブナハリタケなどを収穫しました。最後が急登で、12時頃山頂着。ホシガラスが来ましたが、なにぶん遠くで、一眼レフをもっていかなかったので、写真になりませんした。 下りは、前烏帽子コースは、最後に徒渉があるのでやめにして、スキー場、千円杉コースで下山しました。

門司港レトロ 2015年9月9日用事があって、福岡県に行きました。用を済ませて、時間ができたので、北九州市の「門司港レトロ」観光に行ってきました。 この町門司は、高校まで過ごしたところで、かつては、海陸の交通の要所として栄えた町です。明治から大正にかけて、鉄道が全国に延びていったとき、本州と九州の間は、連絡船で渡っていました。九州側の玄関口にあたるのが、門司で、その時の鉄道駅が、現在の門司港駅です。 また、海の交通の要所で、門司港は、中国の大連や台湾などの航路があり、賑わっていました。そこで生まれたのが、「バナナのたたき売り」です。 したがって、重要な役所や会社がたくさんありました。第7管区海上保安本部や門司税関、門司鉄道管理局などの他、朝日新聞や毎日新聞の西部本社も置かれていました。 門司港駅は、大正3年に建てられた駅舎が現在も残っており、鉄道駅舎として初めて国の重要文化財に指定されました。今も使われているのですが、本屋保存修理工事の最中で、駅舎は、カバーに覆われていました。中身は、昔のままで、櫛形プラットフォームや九州のゼロマイル標識、旧連絡船乗り換え口、「帰り水」などを見ることができます。 駅を出ると、旧門鉄ビル、旧門司三井倶楽部、旧大阪商船ビル、旧門司税関、国際友好記念図書館などのレトロな雰囲気の建物群とともに、跳ね橋のブルーウィング門司、黒川紀章設計の31階の高層マンションにある門司港レトロ展望台、門司港ホテル、そして、行きませんでしたが、海峡ミュージアム、などの、新しい建物などがあり、観光ゾーンとなっています。土地柄か、日本人観光客だけでなく、韓国人ツアーの一行も歩いていました。 今回は、2時間ほどしかなかったので、駅近くの建物を訪ねただけですが、海峡ミュージアムや九州鉄道記念館、電気通信レトロ館、出光美術館そして、いろいろな商業施設など、半日以上楽しめそうです。 食べ物も、焼きカレーやふぐなど、名物となっています。 それにしても、高校まで過ごしたときには、ただ古くさい建物が建て替えられずに残っていたものを、うまく生かしながら、観光地に変えていった、地元の人達の努力に、脱帽です。 P.S.翌日、福岡空港から、仙台空港へと飛びました。「仙台空港の天気が悪く、場合によっては、福岡に戻るか、羽田か山形へ変更」とのアナウンスでしたが、実際、仙台空港に着陸できず、福岡空港に戻りました。その翌日朝の便で仙台に戻れましたが、フライト距離全部で3000km、離陸してから20時間経過しての仙台到着でした。こんな経験は、初めてです。

秋山沢から後烏帽子岳(登山道整備) 2015年9月5日南蔵王ガイド協会の事業の一端で、秋山沢から後烏帽子岳までの登山道整備に参加しました。 ハートランドの奥にある、東北大学惑星圏蔵王観測所の裏の、神嶺林道から分岐する登山口がスタート地点、昨日から整備が行われていたので、この日は、途中からのスタート。標高約1200mから、後烏帽子頂上(1680m)までの部分。はじめはゆるい傾斜の道ですが、 標高1400mからは、急登で、刈払機は使えず、カマとノコでの手作業。 12時過ぎに山頂到着。屏風岳から不忘山、水引入道と馬ノ神岳と展望が広がりました。山頂で昼食ののち、下山。急坂を飛ぶように降り、1400m地点からはブナの原生林が続きます。山頂には、咲き遅れのシャジンが一つ。少し降りると、リンドウの群落がありました。また、ツリバナやナナカマド、ムシカリが赤い実をつけて、秋の始まりを告げていました。不思議なこぶだらけのブナの木もありました。 家に戻り、GPSの記録を整理すると、国土地理院の地形図にある登山道とは、かなり外れていることがわかりました。地形図の記述が古くなったままなのかもしれません。

9月、国立南蔵王野営場を歩く 2015年9月1日9月になりました。かよう会のみなさんと、国立南蔵王野営場を歩きました。 ここは、正しくは、「国立花山青少年自然の家 南蔵王野営場」と言い、文科省が管轄する「国立青少年自然の家」の一つで、本体は、宮城県栗原市の栗駒山麓にある「花山青少年自然の家」の分家?のような施設のようです。 昨年から、何度か訪れて、施設を見学したり、雪の季節にスノーシューで歩いたりしているのですが、本日は、「日帰り施設利用」ということで、所長さん自ら、7人のガイドをして頂きました。 ここは、キャンプをする施設として、4月20日から10月31日に宿泊施設として青少年のみならずどなたでも、宿泊を受け入れているようですが、その他の期間でも、見学・散策ができるようです。 入口のロータリー脇にある管理棟で、2種類の地図をいただきました。一つは「野営場ハイキングマップ」でこの野営場の施設が詳しく描かれている、8000分の1の地図です。もう一つは、「宮城蔵王登山コースマップ」という、中央蔵王から南蔵王に至る詳細な25000分の1の登山地図です。 天気は、この数日の雨模様の中で、何とか晴れて薄日もさしています。この野営場の一番外側を回るコースということで、約2時間半のコースでした。 テントの散在するAサイトからBサイトを通り、馬の上滝を経て森林浴コースを辿りました。そして、神嶺林道に至る、だいたい標高700mから800mの所です。 神嶺林道を南下し、西ゲートを通り管理棟に戻ります。途中、全国植樹祭の跡地である「未来の森」を通ります。この6月、天皇皇后が訪れた所です。 夏の終わり、秋の初めに見られる、花、実、草などを愛でながら約2時間半のコースでした。馬ノ神岳、水引入道のジャンボリーコースに行くのに西ゲートまでの林道を使えば、大幅に時間短縮できる、ということを知りました。 こちらの施設、もっといろいろなときに利用できそうです。

このページのトップへ 前月の記事へ

(C)Akihiko URAKAWA

|