|

稜線の涼風を求めて 2025年7月29日暑い日が続いています。今日のかよう会は稜線の涼風を求めての山歩き。 珍しく、ハイラインを通って刈田山頂駐車場へ。陽ざしはあれど、さすがに涼しい。レストハウス前は青空。刈田岳に登ります。東側から雲が立ち上がってきています。 刈田岳山頂で、蔵王古道の道標の修理。ついでに三等三角点訪問。御釜もくっきり見えています。 馬ノ背稜線を熊野岳へ。風が吹くと涼しい、地上はいかにと、満足。コマクサ群生地に行くとたくさんの株に花をつけています。これまで見たことのない数です。 熊野岳山頂を回り、馬ノ背を戻ります。刈田レストハウスで昼食。 それから山を下り、刈田駐車場へ。御田の神に花を見に。キンコウカもワタスゲもまだ見れますが、終わりかけ。咲き遅れたシャクナゲ一輪。紅葉を始めているのはオオバスノキか。ランの仲間は難しいが、あったのはホソバノキソチドリか。秋の主役リンドウも伸びています。 つづいて向かったのは大黒天。地質などを見たあと、ヨツバヒヨドリの群生地へ。いましたいました、アサギマダラ。何頭もふわふわと飛んでいます。花は咲き始めなので1月は大丈夫です。 涼しいところを歩いた一日でしたが、下界に下りるとやっぱり暑い一日でした。

キンコウカを見に御田の神へ、帰りにコマクサ平 2025年7月25日キンコウカがきれいだということで、御田の神に見に行ってきました。真っ盛りを少し過ぎたころで、一面に咲いていました。 その他サワラン、イワオトギリがちらほら。モウセンゴケの小さな花が咲いていました。ワタスゲはそろそろ終わりです。シャクナゲも終わり。コバイケイソウ、アカモノは種になっていましたチングルマもひげに。 駐車場に戻る途中シモツケやヨツバヒヨドリ。 帰りにコマクサ平に寄ると、コマクサが咲いていました。地上は熱波でも山の上は涼しいです。

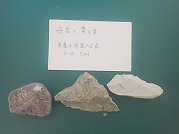

松川岩石鉱物研究会秋田遠征3 2025年7月22日ゆっくり9時に秋田を出て、帰ります。 秋田南インターから秋田自動車道を南下します。横手の南、十文字で道の駅。昼食には、横手名物の焼きそば。丸い太麺です。ひき肉とキャベツが入っています。なんでも昭和28年ころからこのようになったそうです。 さらに南下して山形県に入ると金山町。ここは白壁と切妻の美しい街並みが続きます。鳥海山が西に見えてきます。 新庄から13号線と並行する東北中央自動車道は、無料区間が続きます。ようやく蔵王が見えてくると、有料区間。ここから、山形ジャンクションで山形道を通り、笹谷トンネルをくぐり宮城県。夕方4時にございんホール着。ほぼ一日かかりました。 お土産にもらった、黒鉱と黄鉱の標本や嵌入岩の標本、黒曜石など、巡検の成果でした。

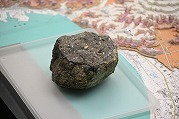

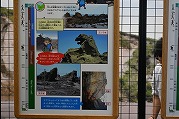

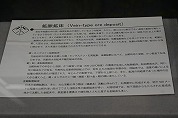

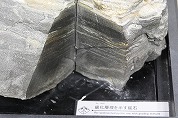

松川岩石鉱物研究会秋田遠征2 2025年7月21日昨日から始まった松川岩石鉱物研究会の秋田遠征。昨夜は懇親会ということで、若い学生の皆さんと2時間ばかりお話の機会をもち、楽しく過ごしました。 いよいよ今日は巡検。朝集合し、まず行ったのが男鹿半島・大潟ジオパークセンター。 ここは、合併前の町役場の2階を使っている、広々とした施設。ここにジオパークの展示があります。パネルだけでなく、岩石、模型など参考になるものが多数ありました。と同時に、このジオパークにある多様なジオサイトが紹介されています。ビデオを見たあと、説明員の丸山さんから、特に2点についてお話がありました。 一つは鵜ノ崎海岸のコンクリーションの中にクジラの骨が見つかったこと。最近の発見だそうです。もう一つは、一ノ目潟のカンラン岩捕獲岩。いずれも珍しいものだが、目の前で見ることができました。 展示を楽しんだ後向かったのが、寒風山。ここは比較的若い火山ですが、このレストランで昼食。鳥海山や海岸の風車列も見え、火山を楽しみました。 その後八望台に移動。男鹿目潟火山群の展望台です。一ノ目潟、二ノ目潟、戸賀湾を望む、東日本は珍しいマール地形の展望台です。 男鹿水族館入口に移動。そこで岩脈の見学。小豆色の岩石の中に灰色の岩脈。その他の岩石の岩脈も見られました。 さらに半島を南下して、潮瀬崎にあるゴジラ岩を見に行きます。これは火山礫凝灰岩が侵食されできた「奇岩」だそうです。 次に行った館山崎では、グリーンタフの露頭。このように大きなグリーンタフは初めてで驚きました。 鵜ノ崎海岸では、化石探し。洗濯岩状の泥岩の中に化石があるようです。幾つも拾っていました。 最後に行ったのが脇本城址の海岸。ここでは、黒曜石が拾えるそうです。近所の住民の方から、拾った黒曜石をいただきました。 朝から夕方までの行動でしたが、いろいろな時代の変化に富んだ地質を見学して、とても面白い一日でした。用意してくださった秋田大学海外鉱業研究会の皆さんに感謝です。 今夜はもう一泊し、明日蔵王に戻ります。

松川岩石鉱物研究会秋田遠征3 2025年7月22日ゆっくり9時に秋田を出て、帰ります。 秋田南インターから秋田自動車道を南下します。横手の南、十文字で道の駅。昼食には、横手名物の焼きそば。丸い太麺です。ひき肉とキャベツが入っています。なんでも昭和28年ころからこのようになったそうです。 さらに南下して山形県に入ると金山町。ここは白壁と切妻の美しい街並みが続きます。鳥海山が西に見えてきます。 新庄から13号線と並行する東北中央自動車道は、無料区間が続きます。ようやく蔵王が見えてくると、有料区間。ここから、山形ジャンクションで山形道を通り、笹谷トンネルをくぐり宮城県。夕方4時にございんホール着。ほぼ一日かかりました。 お土産にもらった、黒鉱と黄鉱の標本や嵌入岩の標本、黒曜石など、巡検の成果でした。

松川岩石鉱物研究会秋田遠征2 2025年7月21日昨日から始まった松川岩石鉱物研究会の秋田遠征。昨夜は懇親会ということで、若い学生の皆さんと2時間ばかりお話の機会をもち、楽しく過ごしました。 いよいよ今日は巡検。朝集合し、まず行ったのが男鹿半島・大潟ジオパークセンター。 ここは、合併前の町役場の2階を使っている、広々とした施設。ここにジオパークの展示があります。パネルだけでなく、岩石、模型など参考になるものが多数ありました。と同時に、このジオパークにある多様なジオサイトが紹介されています。ビデオを見たあと、説明員の丸山さんから、特に2点についてお話がありました。 一つは鵜ノ崎海岸のコンクリーションの中にクジラの骨が見つかったこと。最近の発見だそうです。もう一つは、一ノ目潟のカンラン岩捕獲岩。いずれも珍しいものだが、目の前で見ることができました。 展示を楽しんだ後向かったのが、寒風山。ここは比較的若い火山ですが、このレストランで昼食。鳥海山や海岸の風車列も見え、火山を楽しみました。 その後八望台に移動。男鹿目潟火山群の展望台です。一ノ目潟、二ノ目潟、戸賀湾を望む、東日本は珍しいマール地形の展望台です。 男鹿水族館入口に移動。そこで岩脈の見学。小豆色の岩石の中に灰色の岩脈。その他の岩石の岩脈も見られました。 さらに半島を南下して、潮瀬崎にあるゴジラ岩を見に行きます。これは火山礫凝灰岩が侵食されできた「奇岩」だそうです。 次にに行った館山崎では、グリーンタフの露頭。このように大きなグリーンタフは初めてで驚きました。 鵜ノ崎海岸では、化石探し。洗濯岩状の泥岩の中に化石があるようです。幾つも拾っていました。 最後に行ったのが脇本城址の海岸。ここでは、黒曜石が拾えるそうです。近所の住民の方から、拾った黒曜石をいただきました。 朝から夕方までの行動でしたが、いろいろな時代の変化に富んだ地質を見学して、とても面白い一日でした。用意してくださった秋田大学海外鉱業研究会の皆さんに感謝です。 今夜はもう一泊し、明日蔵王に戻ります。

松川岩石鉱物研究会秋田遠征1 2025年7月20日松川岩石鉱物研究会の秋田遠征が始まりました。 遠刈田から秋田まで、車で意外に近いのです。 山形に入り、東北中央自動車道をひたすら北へ。新庄近くまで道路は完成しており、無料。新庄から湯沢まで行き、そこから秋田自動車道を通ると、3時間半ほどで秋田に着くのです。バスと新幹線こまちを乗り継ぐより早く着きます。 昼前に秋田について昼食。その後、秋田大学の鉱業博物館へ。秋田大学の海外鉱業研究会の学生の皆さんのお迎えとともに、ミーティングの始まり。その後、皆さんの解説付きで展示物の見学となりました。詳しい解説や質問への回答があり、充実した見学となりました。 4時の閉館とともに、いったん宿に戻り、7時から懇親会。若い学生の皆さんとの懇親会は、とても興味深いものでした。 2時間でお開き、いよいよ明日は、合同巡検です。楽しみです。

高校生による蔵王ジオツアー予行練習 2025年7月17日蔵王高校の生徒によるジオツアーの予行練習が行われました。 ジオパークの案内を高校生が行う、というツアーが秋に行われますが、その予行練習。ございんホールをスタートし、エコーラインを登ってコマクサ平、そして刈田岳山頂。この日は天気も良く、山頂から風のたたない御釜も見えていました。ここで案内や解説をしていきました。 次に向かった遠刈田温泉の刈田嶺神社里宮。遠刈田温泉での自由行動、昼食。そして午後のハートランドと、蔵王ジオパークのジオサイトをめぐっていきました。 まだ練習不足の面があるとはいえ、10月に行われるツアーに向けて、頑張ってほしいと思いました。

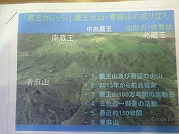

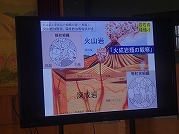

蔵王カレッジ 2025年7月12日早いもので7月になってだいぶ過ぎ、今日はジオパーク主催の「蔵王カレッジ」という講座が始まりました。 第1回目の今日は、蔵王火山・青麻山の成り立ちというテーマで、山形大学の伴先生の講義と実習でした。 これまでの講座と大きく違うのは、蔵王火山だけでなく青麻山の成り立ちに触れたこと。そして、岩石の同定実習が行われたことです。 青麻山については、30~40万年前に活動した火山であること、3つの時期の活動があったことが新鮮でした。古い順に、安山岩質マグマ流出期・爆発的噴火及び山体崩壊期・デイサイト質マグマ活動期を経て山体崩壊に至っています。これにより、安山岩質溶岩主体/岩屑なだれ堆積物/溶岩ドーム・火砕流堆積物という地質が作られたようです。奥羽背梁山脈より東側にあり、K2Oなどの液相濃集元素と呼ばれる元素の含有量が低いという特徴があり、これは沈み込んだプレートからの寄与が小さいからか?スコリア流、軽石流堆積物に角閃石が含まれるということで、マグマが水を多く含んでいたという蔵王火山との違いもあるようです。 もう一つの、岩石同定は、特に火成岩を中心に行われましたが、玄武岩・安山岩・花崗岩・グリーンタフの標本が配られました。それとは別に、流紋岩、カンラン岩や玄武岩・安山岩の磨いた標本などを見ることができ、参考になりました。 この講座は、あと4回続きますが楽しみです。

このページのトップへ 前月の記事へ あなたは、

(C)Akihiko URAKAWA

|