|

カメラマンを案内し熊野岳へ 2020年10月31日ひょんなことから、東京の映像会社の方に蔵王をテーマとした番組作成のための撮影の案内を頼まれ、山を歩いています。今日は滝見台、こまくさ平、熊野岳で撮影があり、案内しました。 このところ寒くなり、賽ノ磧から上はエコーラインは通行止めになったり、開いたりです。今日は、10時から通行可能。紅葉シーズンで晴天の土曜日で混雑した滝見台、こまくさ平での撮影を終え、通行止めのハイライイン入口を過ぎ、刈田駐車場へ着きました。なんとすごくたくさんの車がいます。リフトは動いてなく、リフトに沿って大勢の人が登ったり下ったりしています。初めての光景!歩くしか馬の背に行く方法はないのです。 我々「撮影隊」も用意をして出発。既存の登山道は濡れて滑りそうなので、リフトの下を歩きました。約20分、歩きやすい道でした。20分で馬の背に到着。御釜に見える地点で撮影。風がなく、五色岳が映る御釜でした。 熊野岳十字路から撮影。待ち時間に訪れた避難小屋は、奥の方が修理されていました。風のない、海まで見える珍しい日でした。南面のエビのしっぽは日に当たり落ちていましたが、北面のものはしっかり残っていました。 撮影後、馬の背を辿り刈田駐車場に戻り、本日の行程を終了しました。 驚いたのは、帰るときの刈田峠付近です。片側にびっしりと路上駐車の車が並び、すれ違うのも大変でした。南蔵王の稜線に行く登山者はこんなことはしません。観光客がハイラインに登れないのでここに車を停めて、ハイラインを歩いたのだと思いますが、初めてのことに驚きを禁じえませんでした。初めてのことにびっくりの一日でした。

タイヤ交換 2020年10月29日10月も末になったので、タイヤ交換を行いました。今回は、FITのスタッドレスタイヤを新調。 GOODYEARのICENAVI6。175/65 R 15 84 Qというもの。交換に必要な道具を並べ、1時間半で2台分終了。来年春までの準備を終えました。

みちのく公園 2020年10月26日となりの川崎町にある、みちのく公園に行きました。正式には、国営みちのく杜の湖畔公園というそうです。秋真っ盛りでした。 駐車場のモミジバフウがきれいの紅葉していました。園内では、段々畑のコキア、そしてその隣にあるマムがきれいに紅葉していました。マムの方は初めて見ました。説明によると、菊を意味するクリサンセマムの略で、ヨーロッパで品種改良されたキクとのこと。 ふるさと村に移植された松も見事でした。古民家には、秋を思わせる栗やトウガラシが干されています。 園内にある噴水はこれまで気がつきませんでしたが、放物線の見本のような噴水でした。

青麻山縦走 2020年10月25日青麻古道開通記念の青麻山縦走、去年に続き2回目です。今年はバスを手配したので、下別当登山口までは入れず、薬師堂入口の大岩から歩き始めます。30分弱で下別当登山口。ここからいよいよ登山道です。 次第に高度を上げると急登が続きます。上がるに従い紅葉した木が出てきます。2時間弱で青麻山山頂。太平洋までは見えませんが、見晴がきいています。ここからあけら山めでは、急降下そして急登。ササの中を歩きます。今回最高峰820mのあけら山で一休み。 ここからは新しく開かれた道を下ります。伐採地で昼食。このころパラパラと雨。その後は降らなくて、かたくりの丘では、北側に新たに伐採されて展望が広がります。虹も出てきました。 北原尾登山口に下りたころは、南蔵王連峰は雲が取れました。実にいい山行となりました。 途中、キノコの収穫がたくさんありました。

自然の家研修 蔵王古道を歩く 2020年10月24日蔵王自然の家の登山ボランティア研修で蔵王古道を歩きました。 2時間の登山予定で、ちょうど紅葉の具合のよい、滝見台から不動尊、澄川スノーパークまでを歩きました。 滝見台は、観光客多数。天気も上々で三階滝も紅葉の中です。そこから涙石経由で不動尊。不動滝は、木が伸びて滝壺が見えません。観光地としては、もったいない。 さらに進むと、紅葉真っ盛り。雲湧谷では、澄川源流が紅葉しています。一天名月を経て、すみかわスノーパークまで来ましたが、こちらで紅葉のピークは過ぎつつありました。風が冷たく、自然の家まで戻り昼食。午後の研修を終え、本日の予定は終了しました。 途中、キノコの収穫がたくさんありました。

安達太良山沼尻コース 2020年10月21日今日は、安達太良山の沼尻からの沼ノ平周回コースを歩きました。 遠刈田6時半、村田の道の駅で仙台からの車と合流し、東北道を福島西インター経由で、土湯温泉を経て沼尻温泉にある沼尻登山口へ移動。ここで地元の一人を加えた4人のパーティーです。ここが標高1120m。 8時半、登山口を出発。白糸の滝展望台を過ぎ、30分ほどで分岐点(1300m)。湯の華採取場をめざし下ります。硫黄川を渡り、沼の平への分岐を経て胎内岩への急登。胎内岩くぐりを通過してしゃくなげの塔を過ぎ、鉄山避難小屋へ到達。ここで昼食を取りました。 さらに鉄山を過ぎ、眼下にくろがね小屋を見ながら進みます。馬の背を過ぎ矢筈森。乳首は見送り、ここから船明神山へと辿り、沼尻への道を辿ります。 沼の平火口の縁を辿りながらの6時間半の迫力ある登山でした。標高1400mから下は、素晴らしい紅葉です。

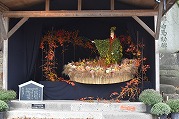

天元台と小野川温泉 2020年10月20日昨日・今日と山形県に行きました。天元台では、ロープウェーとリフトで最高点北望台へ。ロープウェーから紅葉がよく見えました。第2リフトから上は、針葉樹林で紅葉はなし。米沢の町や蔵王連峰・朝日連峰・飯豊連峰が見えます。 カモシカ展望台を過ぎ木道の景色のよいところまで。この先は高山植物もなし、時間もなしということで、ここで戻りました。 この日は小野川温泉泊まり。途中、白布三十三観音を見て、約三十分の小野川温泉へ。ここは宿が10以上もある、こじんまりとした温泉街。名物のラジウム卵は、卵1個当たり20円払って自分で作ります。かかる時間は12分だそうです。 翌20日は、南陽の熊野神社の菊祭りがあるとかで、行ってみました。今年はコロナ禍で規模縮小だそうで、大したものは見られませんでした。隣のバラ園を歩きました。 その後帰宅の途に。高畑の道の駅に寄り、七ヶ宿でそばを食べ、帰宅しました。

モニタリングツアー 2020年10月18日「蔵王古道モニタリングツアー」の案内人として、蔵王古道を歩いてきました。蔵王古道を観光資源としてどう位置付けできるか、という各界のモニターの皆さんに古道を歩き紹介する、というツアーです。 朝8時に里宮集合。参加者は7人+案内人2人。ここから、賽の磧までジャンボタクシーで移動。蔵王古道を刈田岳まで歩きます。天気は上々、この秋一番の天気です。刈田岳、五色岳、熊野岳がくっきりと見えています。 途中、こまくさ平に寄り道。不帰の滝あたりの紅葉は今真っ盛りでした。大黒天まで歩き、ここから上り坂。途中、エコーラインが大黒天過ぎで渋滞しているのが見えます。 刈田岳山頂は観光客がたくさんいました。御釜はくっきり見えていました。昼食ののち下山。予定では山頂から車で下山、でしたが、渋滞で迎えの車が渋滞で山頂まで行けないので、大黒天まで戻ることになりました。さらに登ると、渋滞はさらに伸びてこまくさ平まで。これまで見たことのない大渋滞です。さすが紅葉期の日曜日! 大黒天から雲湧谷まで車で移動。上り車線は賽ノ磧まで渋滞です。古道から紅葉した雲湧谷が見渡せました。澄川と柱状節理の岸壁、紅葉の山が見事です。そのまま、古道を下山し、峩ヶ分岐・不動尊・滝見台まで紅葉の中を歩きました。紅葉の盛りはもう少したってからです。 その後、願行寺の薬師堂を見学し、モリタリングツアーは終了しました。

蔵王の紅葉 2020年10月16日今日は、高気圧に覆われ、いい天気になりましたので、エコーラインを登って、紅葉見物に行ってきました。刈田のレストハウス辺りは、ナナカマドの葉は落ちて、実だけ残っています。山頂からは、安達太良山、吾妻連峰、飯豊連峰、朝日連峰が見えていました。御釜もくっきりでした。霜柱が立っています。 続いて、御田の神湿地に行きましたが、こちらは紅葉は終わって枯れかかっていました。チングルマも赤を通り越して茶色です。ところどころに赤いのがある程度。クマ注意の上山の看板がつけられていました。こちらのクマは怖い顔をしていました。 こまくさ平では、不帰の滝辺りが見頃。振子滝の下も色づいていました。 不動尊まで降りると、まだ始まったばかり。不動滝の周りは色づいていました。ただ、木が伸びてしまい、滝つぼまで見えません。観光地ですので、それくらいサービスしてもいいと思うのですが。 滝見台では、三階滝の他に不動滝、地蔵滝も見えました。三階滝は、昨年の死亡事故の後、ロープが張られて、見苦しくなっていました。ないといけないのでしょうが、観光地としては・・・・。 ということで、山頂から始まった紅葉は、中腹まで降りてきています。官林境あたりは緑のままでした。

一切経山を訪ねる 2020年10月13日今日はかよう会のみなさんと、福島の一切経山へと「遠足」です。 浄土平から歩き始めます。湿原は草紅葉、山体は、赤や黄色に変わっています。特に目立つ赤は、クロマメノキ。蔵王にはない木です。途中、松の実を食べに来たホシガラスを近くに見ました。 酸ヶ平の小屋で昼食。その後一切経山へ登ります。残念!!山頂に到着するころにガスが上がってきました。魔女の瞳は見えません。これも、自然のなせる技、とあきらめて下山。 避難小屋で一休みしたのち、鎌沼周回ルートを歩きます。このルートは、この数日の雨で、とても歩きにくくなっていました。紅葉は進んでいましたが。特にここにナナカマドの紅、ダケカンバの黄色は見事でした。 道路沿いの紅葉も、見事でした。

コクワ酒 2020年10月10日月山の帰りに、西川道の駅でコクワを売っていましたので、購入し、今日、コクワ酒を作りました。2か月後が楽しみです。

全山紅葉ーーー錦繍の月山 2020年10月9日今日は久しぶりに、県外遠征。紅葉の月山を訪ねてきました。全山紅葉!錦繍の月山でした! 家を7時に出て、9時に姥沢登山口。入口で協力金200円を払いリフトへ。モンベルカードで50円割引。リフトは10数分。霧が流れています。 上駅から歩き始めます。次第に天気は良くなって行きました。リフト上駅周辺は赤と黄と緑の紅葉地帯です。木道を歩き、牛首経由で1時間半で山頂。この頃には、すっかり霧は晴れていました。東からの風に、山形盆地を覆う雲海が山に駆け上っています。黄色の草紅葉の中にミネカエデの赤や黄色の帯。その後、晴れ上がりました。 チングルマは紅葉していました。イタドリの紅葉にはびっくり。リフト上駅は、赤が目立つところです。 惜しむらくは、高曇りの天気で、日がささず、目で見るよりぼんやりとした写真になってしまいました。現物はもっとすごいんだよ!という一言を添えましょう。 1時過ぎに下山し、途中食べそびれた昼食を西川道の駅で、「山菜入り肉そば」でいただきました。その後、寒河江の阿部林業で我が家の冬の燃料、ペレットを350kg購入し、山を越えて家に帰りました。冬の準備第1弾です

ガマズミ酒 2020年10月8日ガマズミの実が手に入ったので、ガマズミ酒を作ってみました。2か月後が楽しみです。

キンモクセイとヒガンバナ 2020年10月7日今、里では秋まっしぐら。町役場の駐車場では、キンモクセイが満開です。周りに甘いにおいを漂わせています。そうです、あの匂いです。香料の研究とはすごい!ということを実感するときです。ただ、やはり、風に乗って匂うキンモクセイは違うにおいがします。 ヒガンバナから、秋の蔵王連峰と青麻山を見ました。蔵王連峰の山頂近くは色が変わっています。紅葉です。この写真で見えるでしょうか。青麻山はまだ青々としています。

みちのく潮風トレイル 2020年10月6日今日は蔵王かよう会のみなさんと、亘理町の「みちのく潮風トレイル」を歩きました。低気圧が通過して、蔵王稜線は強風の予報でしたので、それを避けての山行です。 潮風トレイルというと、海辺のトレイルの感じですが、ここは違います。阿武隈山地の稜線を歩く山道です。といっても最高地点は、四方山の275mですが。 亘理町中央公民館に集合。その後、愛宕沢まで車で移動。そこから登り始めます。鴻巣峠までは、結構な急登。ここは昔コウノトリが巣を作っていたとかいう所。ここから、ツツジの森までは西側が震災復興のため削られた崖の縁を歩きます。 閑居山、夜討峠を経て、標高255mの黒森山へ。ここには一等三角点が置かれています。途中は、蔵王にはない植物がたくさんありました。 そして、最後に着いたのは、最高峰の四方山。山頂にある展望台からは、まさに360度の展望です。東側には太平洋と、亘理山元の展望、西には角田と遠く蔵王の山々。 たっぷり展望を楽しんで、デポしてあった車で下山。登山口まで引き返し、亘理町の有名な食事処、荒はまで遅い昼食を頂き、鳥の海の市場で買い物をして蔵王に戻りました。

遠刈田の紅葉 2020年10月5日里の遠刈田でも季節は進んでいます。 今年初めて発見した,松川沿いのヒガンバナ。あいにく蔵王連峰は雲の中でしたが、青麻山を見ながらの秋の景色でした。 町の中にも秋が進んでいます。キンモクセイの花はそろそろおしまいです。また、街路樹にしているナナカマドも赤い実をつけていました。 マユミの実、ガマズミの実などもあり、にぎやかな秋の始まりになっています。ちなみに、朝夕涼しく長袖を羽織っています。

錦繍の水引入道 2020年10月4日ガイド協会のイベントで、水引入道に登りました。ジャンボリーコースからです。2週間前と打って変わって、紅葉の山になっていました。 駐車場から、神嶺林道を歩き、登山口へ。ここからブナ林の長い道。途中の水場で一息入れて、黙々と登ります。最後の悪場を越える頃から、紅葉が目につきます。大日向に出ると、景色一変。 さらに頂上まで行くと、またまた一変。素晴らしい紅葉の中にいました。 薄曇りで、日がささなかったのが残念でしたが、蔵王の紅葉は、ここに極まる!という水引入道の紅葉に、今年も会えました。

このページのトップへ 前月の記事へ

(C)Akihiko URAKAWA

|