|

佐渡への旅3 2025年10月1日佐渡の旅3日目は、佐渡を去る日。日程的には、オトキュー切符は5日有効だからまだ余裕があるのだが、10月2日午後に小学校に行く用があり、今日佐渡を去らないと間に合わないので、残念ながらこういう日程になりました。 相川のJRの宿ファミリーオは海岸のいいロケーションの宿。全室日本海側にあり、窓から海が見えます。 相川を出て、ドンデン高原経由で両津に戻ることにしました。ところが行ってみるとすごい悪路。おまけに途中から雨になり、高原は雲の中。対向車が2台しかなかったからいいようなものの、疲れる運転でした。途中、アオネバ峠へのハイキング道も。標高が低いにもかかわらず高山植物が豊富であるとか。 ようやく山を下りると、少し時間があるので、トキの森公園に寄りました。ここは、トキの繁殖をしていることで有名です。日本のトキが絶滅し、中国から借りた1つがいから繁殖を行い、今では数百羽になっているとか。繁殖のケージの中にもずいぶんいたし、放鳥したのもいるようです。特殊なマジックミラーでまじかに見られる施設も。展示された羽の色、トキ色が印象的でした。 レンタカーを返し、港に行き、帰りはジェットフォイルではなくフェリーです。こちらのほうが、船旅、という感じが出ます。2時間半の航海です。客が少なく、広々した2等船室でゆったり過ごすと、新潟港です。途中、飛鳥Ⅱとすれ違いました。料金は半分以下でした。 明日の午後に蔵王に戻るために、燕三条で宿を取りました。ここは初めてのところです。新潟は大きすぎるので、駅の近くの宿がとりにくいのです。かくしてあっけない幕切れの佐渡の旅でしたが、40年ぶりのこと、佐渡ジオパークの説明にある通り、佐渡は火山が作った島でした。

佐渡への旅2 2025年9月30日佐渡の旅2日目は、相川を中心に金山巡り。 朝一番で坑道が残る佐渡金山へ。江戸時代の坑道に置かれた人形と説明を見ながら坑道歩きです。水との戦いが重要だったようで、揚水器と釣瓶という人力での排水だったようです。それにしても、江戸幕府を支えた金山というのは大掛かりです。 明治になって、立坑と水平坑道による鉱石堀、機械を使った採鉱、トロッコによる運搬と最新技術を駆使しての金山だったようです。 露天掘りからできた道遊の割戸は山の形を変えるほどで近くまで行ってみるとすごい坑道でした。金への執念でしょう。 次に行ったのは、小木近くの宿根木の昔の住宅群。ここは千石船の寄港地だったようですが、今に残る町家や、昔ながらの石を置いた屋根などが見事。 相川に戻る途中,パワースポットという奇岩を見たり、途中にある佐渡博物館に寄りました。ここでは、自然・歴史・産業の展示のほか、裏庭にある岩石標本が見事でした。ただ、草刈りをしていなくて、草ぼうぼうになっていたのは残念。佐渡の複雑な成り立ちを物語る多彩な岩石に出会えました。 なぜか長崎ちゃんぽんの昼食ののち、相川で佐渡奉行所を見学、さらにその近くの北沢浮遊選鉱所跡などは圧巻でした。

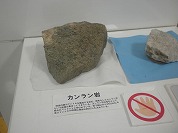

佐渡への旅1 2025年9月29日北海道から戻ったばかりですが、オトキュー切符を使って、旅に出ました。今回の目的地は佐渡。考えてみると、前に行ってから40年たっています。その時の記憶はほとんどありません。 白石蔵王から新幹線。次の福島で乗り換えたのは山形新幹線と連結したやまびこ。なんと次の駅は大宮。はやぶさ並みです。山形新幹線にトラブルがあってのことかもしれません。さらに、大宮で乗り換えたトキ。次の駅が新潟でした。白石蔵王から3つ目の駅が新潟でした。なんだか騙されたような感じです。 新潟で佐渡汽船にバスで移動。着くと、ジェットフォイルに接続。1時間余りで両津です。8時少し前に白石蔵王を出て、12時過ぎに佐渡に着きました。ただし、料金は7000円余りと結構高めですが。 着くと、昼時。昼食を取り、レンタカーを2日借りました。佐渡は路線バスがあるとはいえ、自由に行動できませんので、こうしました。 まず行ったのが、市役所の一角にあるジオパークセンター。こじんまりとした展示室でしたが、いろいろと参考になりました。岩石鉱物の標本が多い。カンラン岩が佐渡で撮れるのには驚きました、ここはかなり複雑な地質の歴史を持っているようです。それと資料がとてもたくさんありました。 続いて北へ。二ツ亀、大野亀を目指します。道路は一部細くて曲がっていますが、何とか一周できるようです。 大野亀はマグマが固まり出来た地形のようです。トビシマカンゾウの季節に行けると最高のようです。ここから南西に進み、今夜の宿の相川の尖閣湾へ。4時について、ほっと一休み。夕食にはズワイガニが一匹ついていました。何でも佐渡ではズワイガニはこの時期にとるそうです。 明日は一日、いろいろなところをまわります。

第15回ジオパーク全国大会 2025年9月27日北海道美瑛で行われた、標記の大会に出席しました。今年1月にジオパークに認定されたので、その認定証の授与式があったのです。 会場には、日本各地のジオパーク関係者が集まっていました。開会式の中で四国の三好ジオパークとともに認定証をいただきました。 大会はその後、全体集会、分科会、夜の交流会と続き、にぎやかに行われました。 忙しい北海道旅行でした。

刈田岳~熊野岳~地蔵山 2025年9月23日本日のかよう会は、刈田岳山頂駐車場から熊野岳、地蔵山を歩きました。 山頂駐車場はさすがにひんやり。2日前の強風とうって変わって、微風。秋の深まりを感じました。 馬の背を進みますが、東風の影響でガスの中。御釜は見えません。途中西風に変わると、数分間御釜が見えました。コマクサ群生地では、この時期に最後の花を数株。避難小屋を過ぎ下ると途中にもコマクサ一株。ほかにヤマハハコやシラタマノキを見ながら地蔵山へ。 お地蔵さんのわきで昼食後、トラバス道を戻ります。ここにはエゾオヤマノリンドウやアザミの花。これはザオウアザミ?ナンブアザミ? 熊野岳へは斜面の近道を30分で登りました。山頂はガスの中。 下山し、馬の背を通り、刈田岳山頂へ。ここでは社務所に御朱印の行列。今日は平日ではなく祝日で、観光客が多かったのです。 暑い夏が終わり、秋の到来を感じた一日でした。

第12回御山詣り 2025年9月21日古道を行く第12回御山詣りが開催されました。 今年は、暑い8月を避けて、9月実施。一日で御山詣りコース、体験コース同時実施の形に戻りました。 朝6時、開会式を終えて御山詣りコースの6班が出発。まずますの天気のスタートです。狙い通り、気温はずいぶん下がっています。こちらのコースは、不動尊で給水の後、すみかわスキー場で昼食。大黒天で給水の後山頂は2時前後の到着です。 体験コースは、朝8時すみかわスキー場を出発。大黒天を経て、強風の中、3班とも無事12時前に山頂へ到着しました。 前年は大黒天で雷注意報の発令により中止しましたが、今年は、強風の中、山頂奥宮まで完全に歩き通すことができ、参加者の達成感にあふれた姿が印象的でした。

芝草平へ秋を見に 2025年9月16日今日のかよう会は、芝草平まで秋を見に行きました。絶好の天気で一日秋を楽しみました。 登山道のわきには、花や実がありました。ミヤマエゾリンドウ、イワショウブの実、ゴマナなど。刈田峠を過ぎ前山の登りになると、クマの糞、ピンク色のヒロハヘビノボラズの実、ウスユキソウ、アリドオシの実など。 杉が峰を過ぎると、ウメバチソウ、トモエシオガマ。そして芝草平は黄金色でした。キンコウカは実になっていました。チングルマの花! 帰り道も良い天気で、クジャクチョウが何度も。ヤマハハコの花も。 すがすがしい秋の一日ですしが、下界に下りると暑かった。

東北歴史博物館・縄文展 2025年9月14日東北歴史博物館で縄文展が開かれています。7月から始まったのですが、いろいろと行きそびれて、あと2日という今日、行ってきました。 暑さも峠を越えたとはいえ30度。仙台駅から国府多賀城駅へ16分。着いたのは9時30分開館の少し前。隣の今野家住宅を見てきました。彼岸花が満開でした。季節はここまで来たのですね。 行列を作りチケット購入後入館。縄文時代は1万年以上続いたようですが、そのいろな時期に作られた石器、土器その他の道具が陳列されていました。 中でも今回の目玉は土偶。遮光器式土偶や国宝になっている拝む姿や縄文のビーナスなどが展示されています。宗教儀式のために作らされようですが、その頃の人々の思いを感じさせてくれました。 昼までいて仙台へ。昼食後町を歩くと、「定禅寺ジャズフェフェスティバル」の真っ最中。天気も良く、ウェスティンホテル前や七十七銀行本店前で音楽を演奏していました。久しぶりの仙台でした。

玉ノ木原に秋の植物観察 2025年9月9日かよう会は秋の花を求めて七ヶ宿の玉ノ木原へ。行ってみると、目立たない花たちがいろいろありました。お目当てはアケボノソウとサワキキョウ。 ギボウシ、ツリフネソウ、ミゾソバなどいろいろ。イヌガヤの実、イチモンジチョウなどもいました。 湿原半ばにサワギキョウの群落。花がたくさんありました。羽化した何かの卵も。アケボノソウは一株。ジャコウソウも。 お昼は蕎麦。ちょうどソバ畑も真っ白になっていました。まるいちそば店でいただきました。食後店主が見せてくれたのが、近くの高山(湯ノ原鉱山?)の鉱石。方鉛鉱?閃亜鉛鉱?それとともに、墜落したB29の機体の一部。山で拾ったそうです。 それとともに、アケボノソウが駐車場のわきで満開になっていました! 滑津大滝、振袖地蔵を見て、関泉寺のお堂を見学させていただき、帰途につきました。

岩石研究会で御釜へ 2025年9月6日松川岩石鉱物研究会で御釜に登りました。 最初に行ったのが、萩平の澄川自然研究路にある、板状節理。地質図を見ると、ちょうど賽ノ磧溶岩の先端に当たります。板状節理は、南蔵王縦走路の前山下の広場が規模は大きいですが、こちらはエコーラインから歩いて10分と、手軽に見られます。 次は雲湧谷の柱状節理。澄川源流方面にある柱状節理をエコーラインそばから観察。近寄れないためスケールがわかりませんが、かなり高いようです。 次の大露頭に行きますが、南蔵王縦走路がいっぱいのために駐車している車があり車を置けず、通過。帰りに見ることにしました。 ハイラインの料金所は結構混んでいます。しばし待たされ、駐車場へ。第2駐車場にも車が停めていましたが、何とか場所を確保。混んでいます。レストハウス2階で先に昼食を済ませて、刈田岳へ。ここは火山活動の痕跡が見られるところ。 しばらく滞在の後、馬の背へ。コマクサが咲いていました。御釜の見えるところまで行き、しばし見学。その後、熊野岳まで行くことになり、馬の背を進みました。三叉路でトラバース道を行き、熊野岳山頂へ。神社に行った後三角点へ。しばし休んで、避難小屋へ。ここからコマクサ群生地を通り、展望台へ。 ここからはカルクアルカリ玄武岩質溶岩や五色岳の不整合面が見られます。馬の背を経て駐車場まで歩きました。最後のコマクサの花やリンドウやアキノキリンソウの花、そしてガンコウランやコケモモの実がありました。 帰りに大露頭。何とか3台を駐車し、大露頭へ。藪を漕いで露頭の下へ。すごい迫力です。積み重なった火砕岩。黒い層もあります。 今日の目標をすべて終え、下山したのは4時でした。

澄川~大黒天 2025年9月2日すみかわスキー場から大黒天まで歩きました。整備直後だったので、快適に歩けました。しかし9月に入り、山は秋。 シラタマノキには実がなり、エゾオヤマノリンドウは花盛り。マイヅルソウには赤い実がついていました。アサギマダラは確認できませんでした。秋ですね~。

このページのトップへ 前月の記事へ あなたは、

(C)Akihiko URAKAWA

|